Он из Германии туманной

Привёз учёности плоды:

Вольнолюбивые мечты,

Дух пылкий и довольно странный,

Всегда восторженную речь

И кудри чёрные до плеч.

Так описал А. С. Пушкин

типичного русского западника 20-х гг. XIX в.,

увлечённого мистической философией и поэзией. Во времена Пушкина

западничество не было кружком, общественным течением или школой. Западниками в

сущности тогда были все более или менее просвещённые люди. В обществе было

принято говорить по-французски, русская речь считалась дурным тоном. И лишь в

конце 30-х — начале 40-х гг. с возникновением патриотической правительственной

идеологии (теории «официальной народности»), а затем и славянофильского

кружка западники стали называться западниками. Западничество как направление

общественной мысли сложилось прежде всего в противовес славянофильству.

ИСТОКИ

Началось всё с того, что в

В это же время Грановский начал

читать курс истории Средних веков в Московском университете. Многие молодые

профессора, также недавно вернувшиеся из-за границы (Д. Л. Крюков, П. Г.

Редкин, П. Н. Кудрявцев), разделяли критическую оценку славянофильства, данную

Грановским. Образовался небольшой кружок единомышленников. Вскоре к нему

примкнули историки С. М. Соловьёв и К. Д. Кавелин, известные литераторы В. П.

Боткин, Н. X. Кетчер, Н. Ф. Павлов, в

Центром кружка стал Грановский

— кумир московского студенчества. Притягательной была сама его личность. Много

лет спустя его любимый ученик Чичерин писал: «Самая наружность его имела в себе

что-то необыкновенно привлекательное... Высокий, стройный, с приятными и выразительными

чертами, осенёнными великолепным лбом, с выглядывающими из-под густых бровей

большими тёмными глазами, полными ума, мягкости и огня, с чёрными кудрями, падающими

до плеч, он на всей своей особе носил печать изящества и благородства. Так же

изящна и благородна была его речь, тихая и мягкая, порою сдержанная, порою

оживляющаяся,

В. П. Боткин. Фотография

середины XIX

377

иногда приправленная тонкою

шуткою, всегда полная мысли и интереса...». Это портрет русского либерала-интеллигента,

человека не действия, но мысли, высоко ставящего европейское просвещение и

отвергающего всякое насилие.

Большинство западников и славянофилов

не интересовались политикой, да и политические выступления в то время в

России были невозможны. Но среди западников встречались люди, которым вынужденная

лояльность к властям причиняла глубокие нравственные страдания. В дневнике

Герцен с горечью замечал: «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю

трагическую сторону нашего существования, а между тем наши страдания — почка,

из которой разовьётся их счастие...». В. Г. Белинский, возглавлявший кружок

западников в Петербурге, писал Боткину: «Мы живём в страшное время, судьба

налагает на нас схиму, мы должны страдать, чтобы нашим внукам было легче

жить...». Западники безгранично верили в общественный прогресс, к которому

рано или поздно, по их мнению, приобщится и Россия.

СПОРЫ

СО СЛАВЯНОФИЛАМИ

Для западников была очень

важна полемика со славянофилами, считавшими, что России предначертан особый

путь развития. В московских салонах (Свербеевых, Елагиных) спорили о немецкой

философии и Гегеле, православии и католичестве, западноевропейском и русском

просвещении. Известный славянофил Юрий Самарин вспоминал о начале этих споров:

«Оба кружка не соглашались почти ни в чём; тем не менее ежедневно сходились,

жили между собою дружно и составляли как бы одно общество, они нуждались один

в другом и притягивались взаимным сочувствием, основанным на единстве умственных

интересов и на глубоком обоюдном уважении. При тогдашних условиях полемика

печатная была немыслима, и, как в эпоху, предшествовавшую изобретению

книгопечатания, её заменяли последовательные и далеко не бесплодные словесные

диспуты... О политических вопросах никто в то время не толковал и не думал».

Споры и ссоры между западниками и славянофилами, случавшиеся из-за

теоретических разногласий, сменялись короткими периодами согласия. Например,

22 апреля

Самыми значительными событиями

в истории западничества 40— 50-х гг. стали публичные лекции Грановского и

статьи Белинского в журналах «Отечественные записки» и «Современник». Лекции

Грановского 1843—1844 гг. по истории Средних веков привлекли внимание всего

русского общества. Герцен писал о них: «Какое благородство языка,

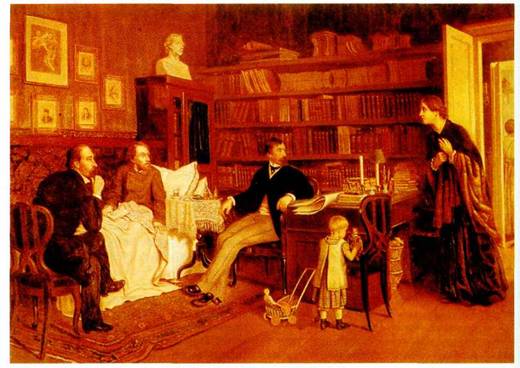

В салоне Елагиной.

Рисунок

современника.

378

смелое, открытое изложение!

Были минуты, в которые его речь поднималась до вдохновения... Словом, ничего

подобного в Москве никогда не было читано всенародно». Столь же высокую оценку

этим лекциям дал и крупнейший представитель славянофильства А. С. Хомяков:

«Лучшим проявлением жизни московской были лекции Грановского. Таких лекций,

конечно, у нас не было со времён самого Калиты... и, бесспорно, мало по всей

Европе».

В

Чичерин писал впоследствии,

что «у так называемых западников никакого общего учения не было». Имелось в

виду, что у них отсутствовала единая, вполне оригинальная идейная платформа.

Яркой иллюстрацией этого служат

и статьи Белинского. Страстная, увлекающаяся натура Белинского как бы

противостояла в лагере западников утончённому и умеренному Грановскому. Путь

Белинского отмечен крайностями и увлечениями. В конце 30-х гг., как и все

западники, Виссарион Григорьевич чрезвычайно заинтересовался философией Гегеля.

Эта философия была в то время чем-то вроде религии. Герцен писал: «Люди,

любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении

„перехватывающего духа", принимая за обиды мнения об абсолютной личности

и её „по себе бытии". Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и

других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось

о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько

дней».

До крайности увлёкшись идеями

Гегеля, Белинский стал на некоторое время поклонником теории «примирения с

действительностью». Одна из статей, в которой критик доказывал «разумность»

николаевского самодержавия, стала причиной его ссоры с Герценом. Однако вскоре

Белинский счёл эту позицию заблуждением. Очарованный идеями социализма, он

пришёл к отрицанию философии Гегеля: «Проклинаю моё гнусное стремление к

примирению с гнусной действительностью!!. Благодарю покорно, Егор Фёдорыч (так

переделал Белинский имя Гегеля — Георг Фридрих. — Прим. ред.),

кланяюсь вашему философскому колпаку... если бы мне и удалось

влезть на верхнюю ступень лестницы развития — я и там попросил бы вас отдать

мне отчёт во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах

случайностей, суеверия, инквизиции... иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз

головой. Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен насчёт каждого из

моих братий по крови». Но лишь некоторые западники заходили так далеко в своей

приверженности новым учениям. Большинство из них продолжали придерживаться

гегелевской философии. К тому же если Герцен считал его философию «алгеброй

революции», то для многих западников она была «алгеброй умеренности».

После изучения философии

Гегеля западники принялись читать труды его учеников — «левых

Профессор Грановский

читает в Московском университете Среднюю историю. Рисунок современника.

379

ВИССАРИОН

ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ (1811—1848)

Знаменитый

русский литературный критик и философ Виссарион Григорьевич Белинский прожил

короткую жизнь — он умер в возрасте 37 лет. Его литературная деятельность, продолжавшаяся

всего полтора десятилетия, оказала поистине огромное влияние на

интеллектуальную жизнь России и развитие русской литературы. Биография

Белинского не богата событиями. Главное в ней — творческая напряжённая

духовная работа самобытного мыслителя и учёного.

С

Осенью

В этом же

году в «Молве» начали печататься «Литературные мечтания»

Белинского.

Статьи принесли автору колоссальный успех. Они привлекли внимание

просвещённого читателя целостностью философской и исторической концепции,

смелостью ниспровержения прежних авторитетов и традиционных литературных

представлений.

В это

время едва не состоялось сотрудничество Белинского и Пушкина. Тотчас после

закрытия «Телескопа» поэт поручил П. В. Нащокину переговорить с критиком и

предложить ему переехать в Петербург,

чтобы работать в «Современнике». «Теперь коли хочешь, — писал Нащокин Пушкину

в конце

В

В октябре

Весной

В России

из-за Французской революции

После

смерти Белинского имя его и литературное наследие стали запретными. В

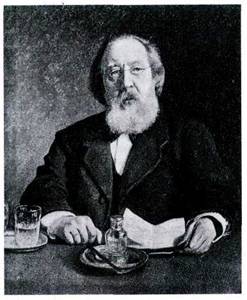

К. Горбунов.

Портрет В. Г. Белинского.

380

гегельянцев», а затем и

Людвига Фейербаха, в частности его атеистической «Сущности христианства».

Некоторые из них стали приверженцами материализма и атеизма. Боткин, например,

писал о своём «полном, искреннем отрицании так называемого Бога». Умирая в

Никто из западников в отличие

от славянофилов не был глубоко верующим человеком, хотя религиозные обряды

они и соблюдали.

ЗАПАДНИКИ

И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Заметное

влияние оказали западники на развитие русской литературы и литературной

критики. К западникам были близки многие известные русские писатели — И. С.

Тургенев, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Ф. Писемский, И. А.

Гончаров. Западники первыми стали говорить об «общественном» значении литературы

и ввели термин «реализм». Именно они с научных позиций подошли к изданию

сочинений Пушкина, начали изучать его рукописи. Устами Белинского западники

провозгласили Пушкина великим русским национальным поэтом, чего не удосужились

сделать славянофилы. Белинский отрицал искусство для искусства, красоту ради

красоты, призывая литераторов бороться с общественным злом. В «Письме к

Гоголю», последнем произведении Белинского, звучит страстный протест против

порядков николаевской России, против главного её зла — крепостного права.

Россия, по словам критика, представляла собой «ужасное зрелище страны, где люди

торгуют людьми... страны, где... нет не только никаких гарантий для личности,

чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только

огромные корпорации разных служебных воров и грабителей».

ЗАПАДНИКИ

И ПРОСВЕЩЕНИЕ

В сущности единственной объединяющей

всех западников религией было просвещение. Б. Н. Чичерин писал: «В этом

направлении сходились люди с весьма разнообразными убеждениями, искренне православные

и отвергавшие всякую религию... социал-демократы и умеренные либералы,

поклонники государства и защитники чистого индивидуализма. Всех их соединяло

одно: уважение к науке и просвещению. И то и другое, очевидно, можно было

получить только от Запада, а потому они сближение с Западом считали великим и

счастливым событием в русской истории».

Большой вклад внесли западники

в развитие исторической науки в России. Они были основателями так называемой

«государственной» или «юридической» исторической школы. Принципы этого

направления разработали С. М. Соловьёв и К. Д. Кавелин, а позднее — Б. Н.

Чичерин. Главную роль в истории России, по их мнению, играло государство. Оно

образовалось в результате разложения родового быта и родовых отношений, в

ходе которого возникла семья и появилось понятие частного (семейного) права.

Создание единого крепкого государства вместо прежнего — политически раздробленного

— положило начало праву государственному. Западники считали, что пути развития

России и Западной Европы мало отличались друг от друга. Однако неблагоприятные

внешние условия (суровый климат; отсутствие морей; близость степей, а значит,

и частые нашествия кочевников; обширная территория при малой плотности

населения и др.) послужили причиной отставания России. В таких условиях

государство играло главную роль, значение отдельной личности было практически

ничтожным. Государство подавляло её, превращало в послушное

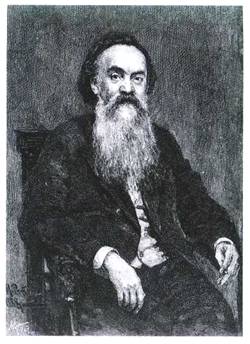

Профессор

Московского

университета

О. М. Бодянский,

западник.

381

А. Наумов. Белинский перед

смертью.

орудие для достижения целей

государства, прежде всего — обороны страны.

Исходя из этого, историки-западники

создали теорию «закрепощения и раскрепощения сословий». С закрепощения

крестьян в конце XVI

в. началось закрепощение и других сословий —

посадского населения, купечества, дворянства, духовенства. Лишь в начале XVIII в. с воцарением Петра I возник интерес к

отдельной личности, появилось понятие индивидуальности. С XVIII в. сословия постепенно раскрепощались — сначала дворянство («Манифест о

вольности дворянства»

Теория получилась удивительно

стройной и красивой. Центральное место в пей отводилось реформам Петра I, который

для западников был великим «зодчим», направившим Россию по истинному пути развития

— европейскому. При Петре Россия, выйдя из поры юности, вступила в возраст

зрелости. «Народ поднялся

и собрался в дорогу; но

кого-то ждали; ждали вождя; вождь явился» — так охарактеризовал

преобразователя России С. М. Соловьёв в «Публичных чтениях о Петре Великом».

Западники спорили со славянофилами

и о порядках в допетровской Руси, считая эти порядки деспотическими и варварскими.

Особенно жаркая полемика разгорелась о крестьянской общине на Руси.

Славянофилы видели в общине основу прошлого и зародыш будущего. Такое

понимание исторической роли общины западники подвергли критике. Например, Чичерин

утверждал, что той соседской общины, о которой говорили славянофилы, на Руси

никогда не существовало. Такую общину, по его мнению, правительство ввело лишь

в XVIII в. для более исправной уплаты налогов и выполнения повинностей.

Крестьяне же Древней Руси «бродили», т. е. переходили с места на место и

надолго нигде не останавливались. Таким образом, государство сыграло решающую

роль и в организации народной жизни. Западники преувеличивали роль го-

382

сударства в истории России.

Это было характерно для них. Они считали, что вся история страны создавалась

при помощи насаждаемых сверху указов и юридических норм. Если славянофилы

идеализировали Древнюю Русь, то западники в изложении её истории страдали схематизмом

и сухостью.

ПОРА ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЛ

Самыми насущными проблемами в

России западники считали отмену крепостного права, отмену телесных наказаний,

введение строгого исполнения законов. Это была их программа-минимум, которая,

впрочем, имела некоторое сходство и со взглядами славянофилов. После смерти

Николая I в

Накануне отмены крепостного права

теоретические разногласия

между западниками и славянофилами значительно

сгладились, на первый план выдвинулись общие задачи. В

конце 50-х — начале 60-х гг.

представители

либерально-западнического направления, например Н. А. Милютин, занимали

высокие посты в правительстве. Кавелин и Чичерин были преподавателями у наследника

престола Николая Александровича. Постепенно либералы-западники, как и

славянофилы, приняли активное участие в работе земств и

городских дум. В 50—60-х гг.

западники часто выступали на

страницах таких журналов, как «Современник», «Атеней», «Русский вест-

ник», «Вестник Европы», а

также газеты «Голос». В своих публикациях они пропагандировали европейский

образ жизни, призывали развивать в России промышленность, новые виды

транспорта. Особое значение они придавали свободной торговле России с

европейскими странами, чему могла способствовать отмена таможенных пошлин. Они

обосновали настоятельную необходимость реформ суда и армии. Все эти преобразования

в той или иной степени были осуществлены в России в середине XIX в.

Мнения западников, ранее считавшиеся вольнодумством, стали общепринятыми.

РАСПАД ЗАПАДНИЧЕСТВА

После эпохи Великих реформ западничество

как общественное движение утратило прежний смысл и значение. Оно постепенно

разделилось на течения. Наиболее яркие личности в лагере западников прекратили

свою общественную деятельность ещё до эпохи Великих реформ. Например,

западничество Герцена кончилось после Французской революции

А. Збруев.

Портрет

А. И. Герцена.

383

Обложка подпольного

издания работы А. И. Герцена «Историческое развитие революционных идей в

России».

дворянство и чиновничество.

Буржуа скорее подавляли революцию, нежели участвовали в ней.

Революционные выступления

Герцена пугали умеренных западников. Даже его близкий друг Грановский

незадолго до смерти говорил, что у него «чешутся руки» отвечать Герцену в его

же издании — «Полярной звезде». Грановский не успел этого сделать. Его намерение

осуществили Кавелин и Чичерин. В совместном «Письме к издателю» они осудили

позицию Герцена: «Ваши революционные теории никогда не найдут у нас отзыва и

ваше кровавое знамя, развевающееся над ораторской трибуной, возбуждает в нас

лишь негодование и отвращение». В сентябре

Окончательно разделил бывших

единомышленников Манифест 19 февраля

временем. Многие западники не

только стали противниками революции, но и отказались от прежних

умеренно-либеральных взглядов. Например, издания М. Н. Каткова «Русский

вестник» и «Московские ведомости» постепенно превратились в рупор

консервативных, а затем и крайне правых взглядов.

Лишь К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин

и после реформы

Итак, 40-е гг. XIX в. как

бы задали программу развития русской общественной мысли на многие годы

вперёд. Возникли два направления, борьба между которыми продолжалась в

литературе и журналистике, всё более приобретая характер полемики о неразрешимом,

«вечном» вопросе.

Бывший западник Герцен вспоминал:

«Да, мы были противниками их (славянофилов. — Прим. ред.),

но очень странными: у нас была одна любовь, но

не одинакая.

У них и у нас запало с ранних

лет одно сильное, безотчётное, физиологическое, страстное чувство, которое они

принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной,

обхватывающей всё существование любви к русскому народу, к русскому быту, к

русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орёл, смотрели в разные

стороны, в то время как сердце билось одно».

384

(1813—1855)

Осенью

Но в

С лета 1836 по лето

П. Захаров.

Портрет

Т. Н. Грановского.

385

Лекции

Т. Н. Грановского

в Московском

университете.

в стройную систему «всё,

что... доступно знанию человека», и объясняла природу самого знания, привлекла

Грановского. Лишь одно положение теории великого немца — «история никогда и

никому не приносила практической пользы» — Тимофей Николаевич не мог принять.

Практическая польза истории — вот основание, на котором Грановский решил

построить свою будущую деятельность. История для него — наука, призванная в

мире «нравственных явлений» совершить тот же переворот, который совершили

естественные науки в отношениях человека с природой. Она рассеет «вековые и

вредные предрассудки», «положит конец несбыточным теориям и стремлениям,

нарушающим правильный ход общественной жизни, ибо обличит их противоречие с

вечными целями, поставленными человеку Провидением».

Грановский мечтал по возвращении

в Москву потрясти своих слушателей первой же лекцией! Но, увы, вера в своё

красноречие оказалась преувеличенной. На открытии первого собственного курса

(по истории Средних веков) осенью

Но не таким запомнили его

студенты. Упорная работа, когда на сон отводилось пять, от силы шесть часов,

изменила Грановского-лектора. Вот что писал о нём историк С. М. Соловьёв: «Он

не мог... похвастать внешней изящностью своей речи: он говорил очень тихо,

требовал напряжённого внимания, заикался, глотал слова, но внешние недостатки

исчезали перед внутренними достоинствами речи, перед внутреннею силою и

теплотою, которые давали жизнь историческим лицам и событиям и приковывали

внимание слушателей». В сентябре

Благодаря широкому обсуждению

лекций Грановского на страницах газет и журналов его имя стало известно всей

России. Даже такие не схожие с ним по мировоззрению люди, как славянофилы,

поздравляли его с необыкновенным успехом. В печатных и устных спорах с ними

Тимофей Николаевич всегда отстаивал свою веру в единство всемирного

исторического движения к свободе, «гармоничному обществу», сообразному с требованиями

«нравственной, просвещённой, независимой от роковых решений личности».

Убеждённость в необратимости

исторического прогресса лежала в основе критики, которой подвергались

славянофилы. Они, по мнению Грановского, «любят не живую Русь, а вет-

386

хий призрак, вызванный ими из

могилы», и желают невозможного: «восстановить древнюю Русь при всей её односторонности».

При этом идейные разногласия совершенно не влияли на личные отношения

Грановского с людьми. Тимофей Николаевич дружил с братьями И. В. и П. В.

Киреевскими, К. С. Аксаковым, Д. А. Валуевым, не считал зазорным печатать

статьи в коммерческой «Библиотеке для чтения», славянофильских «Москвитянине»

и «Синбирском сборнике». Это вызывало гнев таких радикальных западников, как

М. А. Бакунин и В. Г. Белинский. Человеческая порядочность была для

Грановского важнее идейных позиций, и он требовал в 1847— 1848 гг. отставки

близкого ему по убеждениям профессора Н. И. Крылова, который оказался

взяточником.

«Мрачное семилетие» российской

истории — с 1849 по

карточной игре и вине. Лишь

крупный проигрыш и последовавшее за ним предложение московских шулеров вступить

в их союз заставили его остановиться.

Политическая «оттепель», последовавшая

за смертью императора Николая I, круто изменила положение

Грановского. В мае

Похороны Тимофея Николаевича

Грановского 7 октября

НИКОЛАЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ СТАНКЕВИЧ

(1813—1840)

Даже для России XIX в.,

где в 22 года становились знаменитыми поэтами или прославленными генералами, а

в 26 — авторитетными критиками или известными профессорами университетов, 27

лет — возраст небольшой. Николай Владимирович Станкевич умер в 27 лет, не став

ни знаменитым поэтом, ни профессором, ни критиком, ни тем более генералом.

После него осталось около полусотни

стихов, отнюдь не самых замечательных; трагедия «Василий Шуйский», почти весь

тираж которой пришлось скупать в запылённых лавках самому автору; студенческая

историческая статья, прошедшая так

387

же незаметно, как и фрагмент

повести «Несколько мгновений из жизни графа Z***»; несколько

переводов, несколько журнальных заметок... И письма.

Изданные в

«Он был нашим благодетелем,

нашим учителем, братом нам всем, каждый из нас ему чем-нибудь обязан, —

признавался Тимофей Николаевич Грановский в одном из писем. — Он был мне

больше чем брат. Десять братьев не заменят одного Станкевича... Как Вам

сказать, что я потерял вместе с ним. Это половина

меня, лучшая, самая

благородная моя часть, сошедшая в могилу».

«Отчего не умереть другому, тысяче

других, мне, например», — сокрушался Иван Сергеевич Тургенев.

Как же получилось, что образ

Станкевича оказался не забыт и память о нём бережно передавалась из поколения

в поколение?

Б. Беккер.

Портрет

Н. В. Станкевича.

ГОДЫ УЧЁБЫ

В УНИВЕРСИТЕТЕ.

КРУЖОК СТАНКЕВИЧА

Сын состоятельных дворян Воронежской

губернии, внук выходца из Сербии, Николай Станкевич вырос в большой и дружной

семье, окончил Острогожское уездное училище и пять лет провёл в частном пансионе

в Воронеже. Там проявилось его умение слагать рифмованные строфы — возможно,

под влиянием любимых им Гёте, Пушкина, Шиллера. Столичный литературный журнал

«Бабочка» опубликовал в

Сыны отечества, кем хищный враг

попран, Вы русский трон спасли — вам

славы достоянье!

Вам лучший памятник —

признательность граждан,

Вам монумент — Руси святой

существованье!

Быть может, в громе привычной

для того времени патриотической риторики Станкевич выразил основную идею

своего мировоззрения: «Лучший памятник — признательность граждан».

Через год и сам автор появился

в Москве, намереваясь поступить в Московский университет. Блестяще выдержав

экзамены, Николай стал студентом словесного отделения.

К началу 30-х гг. XIX в. Московский

университет собрал в своих стенах немало одарённых молодых людей. Здесь учились

Константин

388

Аксаков, Виссарион Белинский,

Иван Гончаров, Александр Герцен, Николай Огарёв. Им читали лекции видные

учёные. Преподаватель физики профессор Михаил Павлов, в доме которого жил Станкевич,

на экзаменах комментировал оценки очень коротко: «Вы мыслите!» или «Вы не

мыслите!».

Профессор Михаил Каченовский —

глава скептической школы в истории — учил студентов не принимать на веру,

казалось бы, самые очевидные истины. Он стремился, опираясь на факты, доказать

недостоверность, «баснословность» древнерусских летописей; по воспоминаниям

слушавших его лекции студентов, «беспощадно вонзал аналитический нож» в текст

«Слова о полку Игореве». Каченовский поощрял творческие споры, пробуждавшие у

студентов интерес к русской истории. Под руководством Каченовского Станкевич

написал работу «О причинах возвышения Москвы до смерти Ивана III».

Известный издатель профессор

Николай Надеждин привлекал студентов не только блестящей эрудицией и увлекательными

лекциями. Он приветствовал их сотрудничество в своём журнале «Телескоп». Станкевич

признавался, что «Надеждин много пробудил» в нём и что если Станкевич будет в

раю, то «Надеждину за то обязан».

Первый год учёбы в Московском

университете стал решающим для формирования личности Станкевича. В одном из

писем он вспоминал: «В 17 лет я ещё бродил в неопределённости; если думал о

жизни и о своём назначении, то ещё больше думал о своих стихах и их внешней

участи. Пора сознания наступила годом позже». В

К осени

ИЗ ПИСЬМА

Н. В. СТАНКЕВИЧА Т. Н. ГРАНОВСКОМУ (от 29 сентября

...Ты

недоволен собою? Поблагодари за это Бога. Ты сомневаешься в себе, в своих

силах, ты хочешь дать отчёт в самых чистых твоих намерениях, проверяешь свои

потребности? Ты начал прекрасно, как не может начать иначе никто, достойный

имени человека. Всё затруднение в том, как перейти от этого состояния

недоверчивости к себе и сомнений к деятельности — деятельности полной и

разумной, которая бы удовлетворяла тебя, дала мир и наслаждение душе твоей.

Всякий другой решил бы это дело просто: стремись к тому, что желаешь; ищи

ответа на те вопросы, которые с большею силою гнетут тебя; ступай в тот мир,

которого гражданином ты себя чувствуешь. Но я не скажу тебе этого — не только

потому, что железная необходимость заставит тебя заниматься многим, о чём душа

не спрашивала, но и потому, что ясно сознать свои потребности — не есть дело

одной минуты, — я это знаю.

Друг мой!

Не всякому первое воспитание позволило свободно развить все добрые начала,

данные ему матерью-природой; иногда они погибают без возврата. Но если искра

Божия долго тлится под пеплом ничтожных сует, если человеческая натура наша

долго дремлет под колыбельную песенку ложных правил, предрассудков, самолюбия

— и вдруг очнётся, она не может разом сознать себя; она чувствует только, что

всё предлагаемое ей для потребления не приносит ей никакого удовольствия, не

зная, что ей надо. Она нуждается в потребностях. Ей надобно возвыситься до

них. Как это делается? Какое-нибудь обстоятельство жизни, какое-нибудь

внезапное чувство, иногда долгий опыт, иногда размышление наводит нас на путь —

и мы удивляемся, как могли блуждать прежде...

... Больше

простора душе, мой милый Грановский (Теперь ты занимаешься историею: люби же

её как поэзию, прежде нежели ты свяжешь её с идеею; как картину разнообразной и

причудливой жизни человечества; как задачу, которой решение не в ней, а в тебе

и которое вызовется строгим мышлением, проведённым в науку. Поэзия и философия

— вот душа сущего. Это жизнь, любовь; вне их всё мертво...

Всякое

чтение полезно только тогда, когда к нему приступаешь с определённою целью, с

вопросом. Работай, усиливай свою деятельность, но не отчаивайся в том, что ты

не узнаешь тысячи фактов, которые знал другой. Конечно, твоё будущее назначение

обязывает тебя иметь понятие обо всём, что сделано для твоей науки до тебя, но

это приобретается легко, когда ты положишь главное основание своему знанию, а

это основание скрепишь идеею. Тогда, поверь, беглое чтение больше сделает

пользы, нежели теперь изучение...

389

Неизвестный

художник.

Кружок

Станкевича

в Московском

университете.

слышалось пение, раздавались

громкие голоса; юные, бодрые лица виднелись со всех сторон; за фортепианами

сидел молодой человек прекрасной наружности; тёмные, почти чёрные волосы

опускались по вискам его, прекрасные, живые, умные глаза одушевляли его

физиономию». Станкевич умел увлечь друзей: он был артистичен, большой мастер

шутить, даже передразнивать. Гоголя он читал так, что после первой же фразы слушателями

овладевал «несказанный» смех. Не без влияния Станкевича друзья полюбили песню

из трагедии Хомякова «Ермак» и хором распевали:

За туманною горою

Скрыты десять кораблей.

Там вечернею порою

Будет слышен стук мечей.

Злато там, драгие ткани,

Там заморское вино.

Сладко, братцы, после брани

Будет пениться оно...

Эта песня сподвижников Ермака

о набегах, пирах и хмельном застолье стала чем-то вроде студенческого гимна

словесного отделения в начале 30-х гг. Между тем друзья Станкевича алкогольных

напитков совершенно не употребляли. «На сходках, — свидетельствовал Аксаков, —

выпивалось страшное количество чаю и съедалось страшное количество хлеба». А

Иван Тургенев устами Лежнёва, одного из героев романа «Рудин», так описывал эти

собрания: «Вы представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная

свеча горит, чай подаётся прескверный и сухари к нему старые-престарые; а

посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого

восторг, и щёки пылают, и сердце бьётся, и говорим мы о Боге, о правде, о

будущности человечества, о поэзии... А ночь летит тихо и плавно, как на

крыльях. Вот уж и утро сереет, и мы расходимся, тронутые, весёлые, честные,

трезвые... с какой-то приятной усталостью на душе... Помнится, идёшь по пустым

улицам, весь умилённый, и даже на звёзды как-то доверчиво глядишь, словно они

и ближе стали и понятнее...».

В переплетении весёлых вечеринок

и доверительных разговоров возник кружок Станкевича — без устава, без

регламента, с откровенной неприязнью к громким фразам и театральным эффектам,

с желанием простоты и искренности. Авторитет Станкевича сложился сам собой —

потому, наверное, что Станкевич никогда не стремился во всём первенствовать

среди друзей. А в государственной системе России времён Николая I господствовала

пирамида чинов и рангов. Она предполагала прежде всего отношения «начальник —

подчинённый». Кружок Станкевича не вписывался в рамки такой системы. Аксаков

отмечал, что вообще к литературе и жизни казённой России в этом кружке

выработалось «большею частью отрицательное» отношение. Среди друзей Станкевича

современность воспринималась как безвременье, как разрыв связи времён. В восстановлении

этой нарушенной связи Станкевич и его единомышленники видели своё призвание,

смысл собственного существования.

Станкевич стремился увлечь

друзей прежде всего немецкой философией, обещавшей устами наиболее известных

своих представителей — Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля — объяснить смысл

существования всей вселенной, смысл человеческой жизни. Новая немецкая философия

утверждала способность человеческого разума познать истину. И только познав

истину, считал

390

Станкевич, возможно вступить

на путь, ведущий к истинной цели жизни, и указать людям их предназначение,

пробудить благородство, призвать к добру. Вслед за философией, приводящей в

порядок хаос человеческих познаний, Станкевич советовал заняться историей,

дабы перейти от отвлечённости философской теории к познанию конкретной жизни

человечества. А затем, соприкоснувшись с опытом прошлых поколений, начать

практическую деятельность на благо общества.

Станкевич стремился следовать

этому плану неукоснительно. В течение 1833—1835 гг. он изучал Канта, Шеллинга,

Фихте, приступил к Гегелю, потратил много времени на установление в беседах с

друзьями тонкостей смысла немецких философских терминов. Затем на его столе

появились книги по истории: от «отца истории» Геродота до новейших европейских

учебников. У Станкевича возникла мысль создать собственный учебник по всеобщей

истории для гимназий и воплотить в жизнь почерпнутые им из книг знания. Без их

обобщения, как начинал понимать Николай Станкевич, дальнейшее продвижение в

науке невозможно.

СТАНКЕВИЧ

ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА.

ПРЕБЫВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Летом

Зимой

Это были первые шаги по пути к

истине, который избрал для себя Станкевич. Перед молодым учёным открывалась

блестящая перспектива. Но силы его неожиданно начали убывать. Виной тому

оказалась болезнь, вначале непонятная, затем вполне определившаяся — чахотка.

Врачи, в первое время успокаивавшие пациента, всё настоятельнее требовали,

чтобы Николай поехал на Кавказ, на минеральные воды, которые тогда считались

спасительными для любого больного. Увы! На Кавказе Станкевичу стало ещё хуже.

«Есть Николай Станкевич до

В августе

391

водами Карлсбад (ныне Карловы

Вары в Чехии). Однако притягательная сила Берлинского университета оказалась

столь велика, что через три недели лечения на водах, как только его

самочувствие несколько улучшилось, Станкевич поехал в Берлин к друзьям:

В Берлин! В Берлин! Мне нету

мочи!

О, друг, в Берлине — шумны дни!

О, друг, в Берлине — сладки

ночи!..

Такие слова записал он в своей

книжечке для стихов.

С 1 ноября

Но болезнь всё чаще даёт о

себе знать. Бессилен лучший берлинский врач Баре. Он рекомендует пациенту

поездку на юг, в Италию. Из Милана, Флоренции, Рима идут письма Станкевича к

друзьям, в Берлин и Москву. В них — рассказы о путешествии,

достопримечательностях, об архитектуре и живописи, тоска

по России, желание мыслить,

действовать, любить...

Летом

Смерть вообще не даёт объяснений,

вырывая из рядов живущих лучших, — тех, кто, подобно Станкевичу, как писал

Тургенев, «сам о себе не думал, истинно интересовался каждым человеком и, как

бы сам того не замечая, увлекал его за собой в область Идеала».

Воплотить в жизнь Идеал Станкевич

не успел. Но это постарались сделать его друзья — то поколение, которое подготовило

Великие реформы 60-х гг. Именно к такой деятельности, по воспоминаниям

Януария Неверова, призывал Станкевич. «Масса русского народа, — говорил он, —

остаётся в крепостной зависимости и поэтому не может пользоваться не только

государственными, но и общечеловеческими правами; нет никакого сомнения, что

рано или поздно правительство снимет с народа это ярмо, — но и тогда народ не

может принять участия в управлении общественными делами, потому что для этого

требуется известная степень умственного развития, и потому прежде всего

надлежит желать избавления народа от крепостной зависимости и распространения в

среде его умственного развития. Последняя мера сама собой вызовет и первую, а

потому, кто любит Россию, тот прежде всего должен желать распространения в ней

образования». Обращаясь к Неверову и Тургеневу, Станкевич взял с них

торжественное обещание, что все силы и всю жизнь они посвятят этой высокой

цели.

И, наверное, разгадка смысла

деятельности, а точнее — всей жизни, Николая Владимировича Станкевича в том,

что многое из не высказанного, не написанного, не сделанного им было

высказано, написано и сделано его друзьями.

Н. В. Станкевич.

392

Тишина московских переулков...

Небольшие уютные особняки. Трудно представить себе, что именно здесь в 40-х

гг. XIX в. кипели споры о судьбах России, «скрещивались шпаги» в словесных

поединках, звучали страстные речи. Так начиналась история славянофильства — общественно-политического течения,

провозгласившего особый путь развития России, отличный от исторических судеб

стран Запада.

Как же случилось, что русские

дворяне, прежде искавшие истину в масонских ложах и европейских салонах, вдруг

увидели её в русской избе и русском мужике? Как произошло, что зачитывавшаяся

сочинениями немецких философов Гегеля и Шеллинга студенческая молодёжь

неожиданно занялась всерьёз писаниями отцов Церкви, стала изучать русскую

историю и собирать русский фольклор? А некоторые бескомпромиссные юноши, как,

например, Константин Аксаков, даже сменили европейские цилиндры на мурмолки —

старинные русские шапки и отрастили бороды.

Внезапность подобной перемены

вначале несколько удивляла привыкшее к французской речи дворянское общество

Москвы. Однако в этом не было ничего необычного, если вспомнить 1812 год, когда

простой русский мужик разгромил непобедимую армию Наполеона, или движение

декабристов с «Русской правдой» и интересом к истории допетровской Руси и

земских соборов.

В первом из знаменитых «Философических

писем» П. Я. Чаадаева, предтечи западничества, написанном ещё в

Многие современники, однако, с

ним не соглашались: «История...» Н. М. Карамзина прославляла подвиги россиян и

описывала трудный путь становления государства Российского. Среди несогласных

был и Пушкин, писавший Чаадаеву: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не

хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших

предков, такой, какой нам Бог её дал».

В

Как и Чаадаев, славянофилы понимали

всю глубину отличия России от Западной Европы. Но они осознавали и то, что

большинство образованных русских людей, увлечённых европейской культурой,

оставались слепы и глухи к российским древностям. «Виновата ли летопись

старого русского быта, что её не читают?» — вопрошал А. С. Хомяков, отвечая Чаадаеву.

Славянофилы решили прочесть

393

И. В. Киреевский.

Карандашный набросок современника. 40-е гг. XIX в.

эту летопись. Интерес к

истории славянства и славянских народов в это время в Европе и России был

очень велик. Отсюда и произошло название «славянофильство», которое означает

любовь ко всему славянскому — вере, истории, обычаям, языку, литературе, быту.

Но сами славянофилы считали, что это название ошибочно: оно не отражало

сущности движения. «Называть нас следовало не славянофилами, а в

противоположность западникам скорее туземниками или самобытниками», — писал

известный славянофил А. И. Кошелёв.

Многие славянофилы были глубоко

религиозными людьми. Один из основателей славянофильства, Иван Васильевич

Киреевский, с детства чуждый христианству и воспитанный в духе романтизма и

немецкой философии, обратился к православию под влиянием жены и её духовника.

Кошелёв вспоминал: «В первое время после свадьбы исполнение ею наших церковных

обрядов и обычаев неприятно его поражало... Она же со своей стороны была ещё

скорбнее поражена отсутствием в нём веры и полным пренебрежением всех обычаев

Православной церкви...». Он предлагал жене читать книги немецких философов

вместе. «И когда великие, светлые мысли останавливали их и И. В. Киреевский

требовал удивления от жены своей, то она сначала ему отвечала, что эти мысли

ей известны из творений Святых Отцов». Киреевский начал читать эти творения.

«Неприятно было ему сознавать, что действительно в Святых Отцах есть многое,

чем он восхищался в Шеллинге...» В последние годы жизни Киреевский увлечённо

работал над изданием творений святых отцов в Оптиной Пустыни. Там он и был

похоронен.

Путь И. В. Киреевского, хорошо

образованного и глубоко верующего христианина, характерен для интеллигента-славянофила.

Святых отцов в 40-е гг. XIX столетия в славянофильских

кругах читали многие. Даже западник Герцен вынужден был изучать историю

Вселенских соборов, чтобы аргументированно вести спор с оппонентами.

ФИЛОСОФСКИЕ

И РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ

А. С. ХОМЯКОВА

Славянофилы оставили после

себя немало философских и богословских трудов. Значительная их часть принадлежит

одному из основателей движения и его главному идеологу Алексею Степановичу

Хомякову (1804—1860). Его философские искания, посвящённые историческим

судьбам русского народа, неразрывно связаны с религией. В православии Хомяков

видел чистое, неиспорченное христианство. Если для католиков-европейцев

характерны индивидуализм и вещизм (выражающийся в их внимании к «удобствам

жизни», в практичности, логическом складе ума, что способствовало техническому

прогрессу стран Запада), то православным (прежде всего русским) свойственно

пренебрежение ко всему внешнему; сосредоточенность на внутренней, духовной

жизни; стремление постигнуть откровение Бога. Поэтому только православие

делает

394

АЛЕКСЕЙ

СТЕПАНОВИЧ ХОМЯКОВ

Русский

религиозный философ, писатель, поэт, один из основоположников славянофильства

Алексей Степанович Хомяков родился в Москве, на Ордынке, в старинной

дворянской семье.

Он получил

превосходное домашнее образование и в 1 5 лет уже напечатал перевод книги

«Германия» римского историка Тацита. Он был вольным слушателем Московского

университета, в котором выдержал экзамены на степень кандидата математических

наук.

В 18 лет

Алексей был определён на службу в армию: сначала в кирасирский полк графа

Остен-Сакена, а затем в лейб-гвардии Конный полк. Но он плохо переносил

военную дисциплину и неудобства армейской жизни, поэтому вскоре вышел в

отставку и уехал за границу. Там Алексей узнал о восстании 14 декабря

До

Хомяков

путешествовал по Италии и странам Восточной Европы. Проезжая по землям

братьев-славян, Хомяков, по его словам, почувствовал единство славянского

мира.

По

возвращении из-за границы Хомяков с головой окунулся в литературную жизнь

Москвы, встречался с Пушкиным, Мицкевичем, Баратынским, историками Погодиным и

Шевырёвым. Его увлекала поэзия. Поэтические сочинения Хомякова получили

признание у читающей публики.

В конце

30-х — начале 40-х гг. он начал писать труды по богословию и философии истории.

Наряду с Иваном Киреевским Хомяков стал главным

теоретиком

славянофильства. По сути Хомяков — первый независимый русский богослов.

Впервые светское лицо осмелилось писать о вере и церковной жизни. Духовная

цензура не разрешила публиковать на родине богословские труды Хомякова,

поэтому они выходили за границей на французском языке. В России их напечатали

лишь после смерти автора.

Учение о

Церкви Хомяков раскрывает в форме полемики с западными вероисповеданиями

—Латинством и Протестантством. Он совершенно изменяет тон этой полемики. Если

раньше православные богословы занимали оборонительные позиции в спорах с

представителями западных ветвей христианства, то теперь Хомяков смело

бросается в наступление, не просто критикует Запад, но предлагает своё учение

о Церкви. Хомяков верил неизменно, что только в Церкви есть свобода, что сама

Церковь и есть свобода, которая осуществляется в соборности, т. е. в цельности

и внутренней полноте Церкви. Свобода же — право человека на выбор между добром

и злом. В истинной Церкви раскрывается подлинная человеческая сущность. Но

если Церковь из «свободного и органического единства» превращается в

формальное соединение разрозненных элементов, как это произошло, по мнению

Хомякова, с западными вероисповеданиями, тогда она становится «проводником к

неверию». Лишь Православная церковь сумела сохранить дух соборности в

церковной жизни и в предании, а значит, только она и есть Церковь.

Долгие

годы, с 1838 по

По

убеждению Хомякова, в истории происходит постоянное противоборство двух начал

— свободы и необходимости, духовности и вещественности. В соответствии с этим

в мире действуют две силы — кушитство и иранство. Кушитство

становится источником для религии необходимости, власти естества, магизма.

Почти все язычники относятся к кушитам. Иранство же — это основа творящего

духа, свободы. Оно находит своё выражение в Ветхом Завете, в брахманизме и в

книгах пророка Заратуштры. Христианство есть окончательное торжество иранства.

Ужесточение

политического режима после

Алексей

Степанович умер от холеры в сентябре

А. С. Хомяков. Фотография А. Бергнера. Москва.

395

возможным построение царства

Божьего на земле. Православная вера — высшая ценность, которой обладает

Россия, и это даёт ей огромное преимущество перед зашедшей в тупик западной

цивилизацией. И хотя настоящее страны — «мерзость рабства законного» (т. е.

крепостничества), Россию, по мнению философа, ожидает великое будущее.

Хомяков первый выдвинул идею соборности — добровольного соединения верующих на основе

любви к Богу и друг к другу. Постижение Божественной истины недоступно отдельному

человеку, оно возможно только соборно — например в Церкви. Другое проявление

соборности Хомяков видел в русской общине, где крестьяне совместно постигали

истину и в соответствии с ней строили быт. Церковь и её организацию философ

воспринимал как прообраз будущего общественного порядка.

Хомяков считал, что элементы

истинного православия и соборности сохранились только в народе. Сама же

Русская Православная церковь слишком увлеклась формальным исполнением обрядов

в ущерб вере. Церковь целиком подчинилась светской власти, хотя должна стоять

отдельно от неё; признала божественное происхождение самодержавия, хотя

самодержавную власть монарху вручил народ. Поэтому, как полагал мыслитель,

нужно искать, находить и развивать в народе элементы истинного православия.

«Наша древность, — писал он, — представляет нам пример и начала всего доброго в

жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собой... Нам

довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и жизнь».

Однако Хомяков был согласен с

мнением И. В. Киреевского, что нет смысла избавляться искусственно от «даров»

Запада, полученных Россией со времён преобразований Петра I. Идеалы

новой эпохи могут быть восприняты людьми только в том случае, если будут

выражены понятным им языком — языком культуры XIX в.

Хомяков был убеждён и в том,

что православие нуждается в преобразованиях: его следует привести в соответствие

с открытиями и достижениями науки, которые только на первый взгляд опровергают

Священное Писание. Библейские тексты нельзя воспринимать буквально — это не

история, а свод «записанных преданий», наделённых высшим духовным смыслом. Их

необходимо понимать иносказательно. Новейшие научные данные отнюдь не свидетельство

того, что истина уже открыта, это только шаг на пути к её постижению. И

требуются совместные усилия богословов и учёных, чтобы положения Библии не

вызывали сомнений.

Так Хомяков пытался, воскрешая

начала раннего христианства и облекая его в одежды современности, приблизить

православие к идеалу, который воспримет всё русское общество. В этом он видел

залог великой духовной будущности России.

ФИЛОСОФИЯ

И. В. КИРЕЕВСКОГО

Философское учение выдающегося

мыслителя XIX в. Ивана Васильевича Киреевского (1806—1856), другого основателя

славянофильства, во многом перекликается со взглядами Хомякова. Киреевский

создал «философию верующего разума», основу которой составляет учение о

«цельной личности».

Подобно Хомякову, Киреевский

считал, что особый путь, по которому Россия идёт из прошлого в будущее,

определяется православием. Рационализм, проникнувший в христианство из

Древнего Рима, привёл к тому, что богословы Католической церкви привыкли

постигать истины не путём веры, а с помощью логических рассуждений. Наконец и

в бытие Бога стали не верить, а доказывать его посредством умозаключений. С

тех пор в католичестве, как полагал Иван Васильевич, разум и вера (по-прежнему

единые в православии) разделились и превратились в понятия, имеющие противоположное

значение.

396

Личность, у которой разум и

вера пребывают в согласии, Киреевский называл цельной. Такая личность

обладает особым «зрячим разумом». Он позволяет ей постигать истины, недоступные

ограниченному логическому мышлению, которое не способно выйти за свои пределы.

Рациональный ум, постигая действительность, лишь дробит её на части, но при

этом исчезает целое, так и не понятое, уничтожается и нравственность. Поэтому

он может принести человеку вред.

Цельная же личность не «понимает»

реальность, а «приобщается» к ней. Это такой процесс, когда человек всем

существом входит в познание, когда «все отдельные силы сливаются в одно живое

и цельное зрение ума». По Киреевскому, приобщиться к реальности дано только верующему мышлению. «Главный характер верующего

мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души

в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум, воля, и

чувство, и совесть... сливаются в одно живое единство, и таким образом восстанавливается...

личность человека в её первозданной неделимости».

На Западе, как считал И. В. Киреевский,

разъединение духа и мышления зашло так далеко, что их гармония уже

недостижима. Однако русский человек благодаря своей вере сохранил то

«равновесие внутренней жизни», которое отличает даже простые его поступки. Киреевский

утверждал, что русским людям присущ особый склад ума, стремящийся к цельности.

Он проникнут «памятью об отношении всего временного к вечному, человеческого

к обожествлённому», и это может стать основой идеального общества.

СЛАВЯНОФИЛЫ

И ИСТОРИЯ РОССИИ

Безусловно, более всего

славянофилов привлекала история. Все они в той или иной степени занимались

исследованием как русской, так

и всемирной истории. Хотя славянофилы не были профессиональными историками,

своими сочинениями они оказали глубокое влияние на изучение истории в России.

Их интересовали темы, прежде обойдённые вниманием историков. Славянофилы

писали о народном вече в Древней Руси, земских соборах, Русской церкви,

русской культуре. В центре их внимания всегда оказывались Петровские

преобразования — роковое событие в русской истории.

Пётр I, преклонявшийся

перед европейской просвещённостью, нарушил традиции Древней Руси. С точки

зрения славянофилов, до Петра Русь развивалась естественно и гармонично; она

«не знала ни железного разграничения неподвижных сословий, ни стеснительных

для одного преимуществ другого, ни истекающей оттуда политической и

нравственной борьбы, ни сословного презрения, ни сословной ненависти... И

князья, и бояре, и духовенство, и народ, и дружина княжеская, и дружины

боярские, и дружины городские, и дружина земская — все классы и виды населения

были проникнуты одним духом, одними убеждениями и понятиями, одинакою

потребностью общего блага». Петровские преобразования, новая европейская

культура глубоко раскололи прежнее общество. Народ (крестьянство) сохранил

древние традиции русской жизни и культуры, полагали славянофилы. Высшее общество

(дворянство и чиновничество) во всём стремилось подражать Европе, но усвоило

лишь внешние формы культуры, не осмыслив её внутренней сущности.

Славянофилов обвиняли в том,

что они хотят возвратиться к старому, отсталому укладу жизни. Однако менее

всего славянофилы желали бы простого восстановления прежних учреждений или

форм быта. Они не идеализировали прошлое и ясно видели все его мрачные стороны

— в частности такие черты жизни христианской Руси, как частый голод, убийства

в борьбе за власть, бесконечные междоусобные

397

войны князей, которые «без

стыда и совести опустошали её мечом, огнём и разбоем союзников, магометан и

язычников». Не отвергали они и достижений Европы. Усвоить дух народный,

ухватить его сущность, а не форму — в этом видели они задачу. «Если с дороги

сбились, первая задача — воротиться на дорогу», — писал Хомяков.

Не все славянофилы принимали

общественный строй допетровской Руси. И. С. Аксаков, например, писал: «Я

занимался целый год чтением грамот и актов, и это чтение заставило меня

разочароваться в древней Руси, разлюбить её и убедиться, что не выработала она

и не хранит в себе начал, способных возродить Россию к новой жизни... Когда я

занимался чтением грамот в одно время с братом (К. С. Аксаковым. — Прим. ред.), но в разных комнатах, то одна и та же грамота

производила на нас обоих разное впечатление, и мы вечно спорили; он —

восхищаясь древнею Русью, я — нападал на неё...». Недостатки старого общества

славянофилы были склонны объяснять проникновением польского и литовского

влияния.

Славянофилы пытались определить

место и роль России в судьбах всего мира. Для этого Хомяков, в частности,

создал концепцию мировой истории, изложенную им в книге «Записки по всемирной

истории». Историю он объяснял как борьбу вещественного и духовного начал,

свойственных в разные времена различным народам и странам, например Риму и

Греции.

Исторические памятники Древней

Руси были одновременно памятниками литературными. В них славянофилы видели

свидетельство великого прошлого и залог великого будущего России: «Есть ли у

кого из народов Европы, кроме шотландцев, подобные нашим легенды и песни?.. У

какого христианского народа есть Нестор? У кого из народов есть столько ума в

пословицах? А пословицы не есть ли плод пышной давней народной жизни?».

Современная им русская литература во многом не удовлетворяла славянофилов, о

чём свидетельствуют их критические статьи. Они не сумели оценить гений своего

современника — Пушкина (К. С. Аксаков считал его лишь подражателем). Зато их

внимание привлёк Гоголь. Его поэму «Мёртвые души» тот же Аксаков сравнивал с

«Илиадой» Гомера.

Одними из первых славянофилы

начали изучать русский фольклор. И. В. Киреевский и Н. М. Языков ездили

собирать русские былины и сказки, издавали сборники русских песен. Кошелёв

отмечал в «Записках»: «Мы вовсе не желали воскресить Древнюю Русь, не ставили

на пьедестал крестьянина, не поклонялись ему и отнюдь не имели в виду себя и

других в него преобразовывать. Всё это клеветы, ни на чём не основанные, но в

этом первобытном русском человеке мы искали, что именно соответственно русскому

человеку, в чём он нуждается и что следует ему развивать. Вот почему мы так

дорожили собиранием народных песен и сказок, узнаванием народных обычаев,

поверий, пословиц и прочее».

Редко кто из славянофилов не

писал стихов, составивших затем целые тома. Иногда в стихах они защищали

собственные взгляды. В своём стихотворении «К ненашим»

И. В. Киреевский.

Цинкография.

398

Языков выразил своё отношение

к оппонентам-западникам:

Не любо вам святое дело

И слава нашей старины;

В вас не живёт, в вас помертвело

Родное чувство...

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ВЗГЛЯДЫ СЛАВЯНОФИЛОВ

А. И. Герцен называл

стихотворение Языкова «К ненашим» «доносом в стихах». Вряд ли это справедливо,

просто поэзия и политика слишком часто соседствовали в творчестве славянофилов.

Хотя многие из них (в первую очередь Хомяков) стремились уйти от всякой

политической деятельности, тем не менее время от времени их обвиняли в

антиправительственной пропаганде. Слишком вольными и далёкими от официальной

идеологии были их рассуждения. Уязвлённые, они бросались доказывать свою

благонамеренность. В чём же причина подобного отношения? Политические взгляды

славянофилов — идеалистов, интеллектуалов своего времени — слишком сложно было

точно определить. Некоторые их оппоненты расценивали политическую теорию

славянофильства как реакционную, другие — как либеральную, третьи — как

анархистскую. Но в конечном счёте ни одно из этих определений не верно. Можно

отнести взгляды славянофилов к утопическим. Но утопична чуть ли не всякая

политическая теория. В XX в. многие мыслители

именовали теорию славянофилов просто национальной русской.

Все славянофилы были монархистами,

все они не принимали революцию. По их мнению, революция может произойти в

России только в том случае, если страна встанет на западный путь развития. В

основе же него лежит римское право — юридические начала, которые не были известны

на Руси и не отвечают русскому национальному характеру и идеалам. Праву

славянофилы противопоставляли нравственность русского крестьянского мира,

общины. Эта нелюбовь русского человека к правовой практике Запада стала даже

объектом пародии:

По причинам историческим

Мы совсем не снабжены

Здравым смыслом юридическим,

Сим исчадьем сатаны.

Но неприятие Запада и

революции отнюдь не означало, что славянофилам всё было по душе в современной

им России, которая, по словам Хомякова, «в судах черна неправдой чёрной и игом

рабства клеймена». Если «сила власти» в стране должна была принадлежать царю,

то «сила мнения — народу». В старину эта «сила мнения» выражалась в земских

соборах. Хотя славянофилы и мечтали о созыве подобного собора в России, они

всё же хорошо понимали: в царствование Николая I собору

не бывать. Поэтому Хомяков предложил вначале «осторожным действием» пробудить

общество «от умственной апатии». Он писал: «Внутренняя задача русской земли

есть появление общества христианского, православного, скреплённого в своей

вершине законом живого единства и стоящего на твёрдых основах общины и

семьи».

Воспитывать общество и даже

правительство в духе русского национального идеала для славянофилов было

самой важной задачей. Для этого они использовали не только московские

гостиные, но и печатное слово. Их статьи публиковались в «Москвитянине» М. П.

Погодина, «Московских сборниках». Но иметь свой собственный печатный орган

славянофилам не позволялось. Уже в самом зарождении их кружка правительство

усматривало угрозу своему авторитету. Славянофилы постоянно обвиняли русское

самодержавие в том, что оно вносит в Россию чуждый ей немецкий дух. Не

принимали они ни бюрократической николаевской системы, ни насильственных

методов управления страной. Славянофилы были принципиальными противниками

всякого насилия, в частности смертной казни.

399

Они выступали за свободу

совести, слова, печати. Всего этого оказалось достаточно, для того чтобы

вызвать недовольство правительства.

Москва стала центром оппозиционного

направления. «Славяне, москвичи, вообще люди, носящие мурмолки, сделались для одних

предметом страха и ненависти, для других — предметом насмешек», — писал

известный славянофил Ю. Ф. Самарин. Их обвиняли в создании тайного

политического общества и даже заговора. В

В

вплоть до

Поздний славянофил

философ

Н. Н. Страхов.

Гравюра.

ЗАПИСКА К. С. АКСАКОВА «О

ВНУТРЕННЕМ СОСТОЯНИИ РОССИИ»

Гонимая политическая мысль славянофилов

отражалась не только в статьях, но и в различных записках, адресованных

императору и его ближайшему окружению. Особенно много их появилось в

Сочинения

Ю. Ф. Самарина.

Том 5.

400

рию «Земли и Государства»,

стремясь доказать изначальную «негосударственность» русского народа, чуждого

западным революционным идеям, незыблемость основ самодержавной власти в России.

Народ в сущности не интересуется политикой; он думает лишь о спасении души.

Поэтому не следует бояться его и лишать различных свобод. Напротив, необходимо

дать ему возможность выразить своё мнение, а для этого созвать земский собор.

В официальных кругах сочли подобные идеи абсурдными.

СЛАВЯНОФИЛЫ

И «КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС»

Под простым народом Аксаков

понимал прежде всего крестьянство. Славянофилы считали необходимым изменить

его положение. В печати они агитировали за отмену крепостного права. Судьба

предоставила им случай попытаться применить свои теории на практике и

непосредственно участвовать в подготовке и проведении Великой реформы — в

освобождении крестьян. Славянофилы надеялись создать в России справедливое общество,

«христианское и православное». Зародышем этого будущего идеального общества

должна была стать русская крестьянская община, оберегающая Россию от

революции.

Однако судьба сыграла с ними

злую шутку, далеко разведя славянофилов-теоретиков и славянофилов-практиков.

И. В. Киреевский, например, считал немедленную отмену крепостного права

преждевременной. Но его товарищи по кружку рвались к активной деятельности на

благо общества в обновлённой России. Удивительна почти что радость в среде

славянофилов по поводу военных поражений России в Крымской войне и падения

Севастополя. Многие из них надеялись, что столь наглядное свидетельство «гнили

правительственной системы» расчистит дорогу для нового государства и общества.

Увы, их упования не сбылись. Выдающийся консервативный философ Константин

Леонтьев впоследствии упрекал

Философ

К. Н. Леонтьев.

славянофилов в излишней

либеральности и прекраснодушии.

Корифеи славянофильства (А. С.

Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков) не дожили до освобождения крестьян.

Здесь можно было бы закрыть главу истории России под названием

«Славянофильство», так как дальнейшее развитие этого движения не оправдало

надежд его основателей. Славянофилы-практики (А. И. Кошелёв, Ю. Ф. Самарин, В.

А. Черкасский) в губернских комитетах и Редакционных комиссиях вырабатывали

основные положения Манифеста 19 февраля

401

ВОЗЗРЕНИЯ И. С. АКСАКОВА

После смерти старших

славянофилов Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886) стал главным теоретиком этого

постепенно распадавшегося движения.

Ещё в 50-е гг. XIX в. он

начал работать над теорией «Общества», которую в пореформенный период удачно

объединил с теорией «Земли и Государства» своего брата Константина. Новая

теория получила быстрое и безоговорочное признание у всех славянофилов.

Общество Ивана Аксакова представляет

собой некую прослойку между правительством и Землёй, действующую в интересах

последней. Общество бессословно; питает его народ, поставляя лучших людей,

объединённых высокой образованностью и просвещённостью. В Обществе

разрабатываются идеи, определяющие развитие России. Поэтому оно по природе

своей прогрессивно. Его орудием является свободное слово, преимущественно

печатное, с помощью которого Общество воздействует на власть.

По мнению Аксакова, Общество в

России существовало не всегда. Его

возникновение он относил ко

времени Петра I.

В допетровской России слабая и неустроенная

Земля нуждалась в сильной руке самодержца. И народ передал ему всю власть с

тем, чтобы монарх «устраивал Землю» и защищал её. Но кроме того, народ наделил

его правом «самодержавной инициативы» в деле «устроения Земли». Однако, поскольку

Общества не было, «самодержавная инициатива», не встречая отпора, быстро

«привела Россию к катастрофе Петра». Но та же «катастрофа» пробудила

самосознание парода и вызвала к жизни Общество, которое стало

противодействовать «самодержавной инициативе».

Многие мысли Аксакова и в XX столетии

звучат актуально. Общество, по его мнению, должно избавить страну от

сословных противоречий и конфликтов. Славянофилы видели, как быстро падает в

пореформенной России политическое значение дворянства. Аксаков, дворянин, как

и все славянофилы, понимал, что вскоре место помещика в политике займёт

русский купец-капиталист. Сначала он идеализировал купечество, стремясь

привлечь его к созданию нового Общества. Но реальная жизнь разительно

отличалась от идиллических картин.

Скоро Аксаков разочаровался в

том новом Обществе, которое хотел создать. Коррупция и власть денег охватили

все сословия. Лишь простой народ по-прежнему хранил национальные и

нравственные традиции, оставаясь истинной опорой самодержавия. Но он же больше

всего и страдал от гнёта «петербургской бюрократии». В 60—70-е гг.

славянофилы Кошелёв, Самарин, Аксаков резко критиковали её, так как она

откровенно пренебрегала народными интересами: «Русские мужики имеют обыкновение

посылать к царю ходоков в случае угнетения их местными властями. Ходоков этих

участь известна: в Петербурге их высекут в полиции и отсылают назад, не

выслушав, иногда с ведома, иногда без ведома государя».

* * *

В 60-е гг. XIX в.

славянофильский кружок распался. Поводом для этого по-

В. Тропинин.

Портрет

Ю. Ф. Самарина.

402

служили различия во взглядах

на судьбы Польши. Поляки восстали против власти России, и всё русское общество

было расколото на тех, кто желал им свободы, и решительных сторонников борьбы

с бунтовщиками.

Былое единство осталось в прошлом.

Многие славянофилы превратились в либералов и считали, что задача воспитания

общества в национальном духе ими уже выполнена. Лишь И. С. Аксаков в газете

«Русь» до самой смерти пытался отстаивать высокие идеалы времён расцвета

славянофильского движения. Именно в этой газете в 80-е гг. начал свою

публицистическую деятельность философ Владимир Соловьёв — представитель нового

поколения русских мыслителей.

Славянофилы оказали глубокое

воздействие на развитие русской общественной мысли. Уже в 60-х гг. Герцен,

отбросив былые разногласия, вторил славянофилам в оценке Запада и роли

русского самодержавия в подавлении национального чувства: «Мы увидели, что

лишены всего, начиная с платья и бороды. Нас приучили презирать собственную

свою мать и насмехаться над своим родительским очагом».

Славянофильство было явлением

очень сложным. Его представители стремились доказать ценность

самобытного исторического пути России. Можно полемизировать со

славянофилами, считать их бесполезными романтиками, но нельзя не признавать

их огромного вклада в развитие русской мысли и культуры. Внимание к творчеству

славянофилов не исчезло и в XX столетии. Все, кто

интересуется Россией и её историей, непременно обращаются к этому источнику.

Спор о культурном своеобразии России не окончен, и до сих пор книги и статьи

славянофилов — этих «образованнейших, благороднейших и даровитейших людей» —

помогают разобраться в сложных явлениях окружающей нас жизни.

Стремление соответствовать

высокому христианскому идеалу и проповедь этого идеала в обществе были главным

содержанием жизни Аксаковых. Христианский идеал редко становился смыслом жизни

в XIX в. Он был более присущ русскому Средневековью. Высокая духовная жизнь в

средневековой Руси встречалась не только в монастырях, ей находилось место и в

миру. Это был подвиг воина и подвиг гражданина — служить общественному благу,

положить душу «за други своя». Таковы судьбы братьев Аксаковых: их жизнь,

внешне не богатая значительными событиями, отличалась глубокими и напряжёнными

духовными поисками.

Братья были очень разными

людьми и по характеру, и по склонностям, и по направлению общественной

деятельности... Но имелось у них и нечто общее. Это общее восходило к семейной

обстановке в доме их отца — известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова.

2 июня

403

долга, целомудренность...

отвращение от всего грязного, сального, нечистого, суровое пренебрежение ко

всякому комфорту, правдивость, презрение к удовольствиям и забавам,

чистосердечие, строгость к себе и ко всякой человеческой слабости,

негодование, резкость суда, при этом пылкость и живость души, любовь к поэзии,

стремление ко всему возвышенному, отсутствие всякой пошлости, всякой претензии

— вот отличительные свойства этой замечательной женщины». Она чрезвычайно

любила всё русское — русские обычаи, русскую природу, русскую кухню и старалась

привить эту любовь детям. В четыре года Константин выучился читать (его

первой книгой была «История Трои»

Москва, России дочь любима,

Где равную тебе сыскать!

В августе

В доме Аксаковых на «субботах»

собирались друзья — выдающиеся учёные и литераторы: Н. Ф. Павлов, Н. И.

Надеждин, М. П. Погодин, С. П. Шевырёв, М. А. Дмитриев. Друзьями Аксаковых

были Н. В. Гоголь и знаменитый актёр М. С. Щепкин. Дети обычно находились в

обществе родителей, старших, жили их жизнью и разделяли их интересы. В доме

господствовало «русское направление». Даже детские игры, которые придумывал

Константин, были исполнены патриотизма: разыгрывались сцены из «Истории»

Карамзина, изображались сухопутные или морские сражения, где обязательно побеждали

русские. На иностранных языках в семье не говорили, а полученные письма, написанные

по-французски, Константин торжественно прокалывал, хотя С. Т. Аксаков и считал

это глупым. Организатором и руководителем такого семейного уклада стал

Константин. Здесь царили полное взаимопонимание, доверие и особая атмосфера духовной

близости. И. С. Аксаков вспоминал, что начиная с детских лет получал от отца

письма, в которых тот неизменно обращался к нему: «Мой сын и друг».

КОНСТАНТИН АКСАКОВ

В

И. Крамской.

Портрет

С. Т. Аксакова.

404

славянофильский кружок (его

собрания проходили в доме Аксаковых). Тогда же определилось особое место К. Аксакова

в этом кружке. Своеобразные взгляды Аксакова на Россию и сё историю нередко

становились причиной споров среди славянофилов. Если А. С. Хомяков и И. В. Киреевский

считали, что в основе русского пути лежат сохранённые в неприкосновенности

догматы веры и чистота православия, то К. Аксаков отстаивал уникальность

истории России вообще, каждый её факт он воспринимал с восторгом. Православие

было у него подчинено народности, он буквально обожествлял русский народ, его

историю и быт.

Истоки русской народной жизни

К. Аксаков искал прежде всего в русском языке. С детства он увлекался

филологией. Его диссертация на степень магистра, защищённая в

Много внимания в своих исторических

работах он уделял земским соборам и крестьянству. Резко и страстно

полемизировал Аксаков с историками-западниками, главным образом с Сергеем

Михайловичем Соловьёвым. Особенно расходились взгляды Соловьёва и Аксакова

на «Петербургский период» русской истории. Именно тогда, полагал К, Аксаков,

Государство разорвало союз с Землёй и изменило ей. И всё же он верил, что

насильственный и чуждый Руси «Петербургский период» скоро сменится эпохой

возрождения русских начал, русской самобытности, русской мысли. Именно поэтому

К. Аксаков приступил к созданию «Русской истории для детей», из которой

К. С. Аксаков. Литография

середины XIX в.

ЗЕМЛЯ И

ГОСУДАРСТВО В СОЧИНЕНИЯХ КОНСТАНТИНА АКСАКОВА

Основой

древнерусской жизни, согласно взглядам Константина Аксакова, была община,

состоявшая из отдельных семей. Совокупность общин — «Земля» — первоначально

управлялась внутренними «нравственными законами» и обычаями (общим мнением). Но

опасность нападения внешних врагов заставила Землю прибегнуть к помощи Государства

(к призванию варягов). Объединение Земли и Государства совершилось мирным

путём, безо всякого насилия, характерного для истории Западной Европы. Русь, по

мнению Аксакова, вообще не знала завоеваний. Государство было создано

добровольным «призванием» власти. Поэтому не вражда, а мир и согласие

сопровождали всю историю Руси. Аксаков ничего не писал о княжеских

междоусобицах, раздиравших Древнюю Русь. Возможно, считал, что это не относится

к Земле. Вообще русская история в его понимании олицетворяла свободу, в то

время как история Запада — насилие.

405

Не один раз правительство

императора Николая I (устами министра

народного просвещения графа С. С. Уварова) объявляло свой лозунг: православие,

самодержавие, народность. Эти же слова могли быть и лозунгом славянофилов, ибо

указывали на те основы самобытного русского порядка, церковного, политического

и общественного, выяснение которых составляло задачу славянофилов. Но славянофилы

понимали эти основы иначе, чем представители «официальной народности». Для

последних слова «православие» и «самодержавие» означали тот порядок, который

существовал в современности: славянофилы же идеал православия и самодержавия

видели в московской эпохе, где церковь им казалась независимой от государства

носительницей соборного начала, а государство представлялось «земским», в

котором принадлежала, по словам К. Аксакова, «правительству сила власти, земле

— сила мнения».

(Из книги

С. Ф. Платонова

«Сочинения

по русской

истории».)

маленькие россияне получили бы

представление об истинной истории их отчизны. Труд этот, как и многие другие

его начинания, не был завершён.

Свои представления об истории

К. Аксаков переносил в текущую русскую жизнь и политику. В

Эпоха Великих реформ открыла

новую грань таланта К. Аксакова: он выступил как публицист — автор злободневных

статей в газете «Молва», которую негласно редактировал. Широкую известность

приобрела его статья «Публика — народ. Опыт синонимов». В ней Аксаков

беспощадно разоблачал современное дворянское общество — полуобразованное,

презирающее родной язык и культуру. Дворянству — публике — он противопоставлял

необразованный народ: «В публике грязь в золоте, в народе золото в грязи». За

эту статью официальному редактору «Молвы» объявили строгий выговор.

К. Аксаков, как и Хомяков, был

поистине энциклопедически образованным человеком. В 40—50-е гг. он известен и

как поэт, и как драматург. В стихах он описывал главным образом природу и

сходные с её переменами «движения души». Впоследствии Аксаков отдал дань и

публицистическим стихам.

Сильней всего великий глас

народа, Пред ним твои все вопли замолчат!

Однако большого поэтического

дара у Константина Сергеевича не обнаружилось. Ему плохо давалась лирика, он

предпочитал эпическую форму. Недаром К. Аксаков был в таком восторге от русских

былин.

Аксаков приобрёл известность и

как оригинальный литературный критик. Например, причиной его ссоры с В. Г.

Белинским (они подружились ещё в Московском университете) стали разногласия по

поводу оценки поэмы Гоголя «Мёртвые души». К. Аксаков сравнивал это сочинение

с поэмами Гомера, древними русскими песнями и былинами. Критический отзыв Белинского

о брошюре Аксакова, посвящённой произведению Гоголя, Константин Сергеевич

назвал «подлым ругательством» в свой адрес и никогда больше не встречался с

бывшим другом. Вообще К. Аксаков во многом напоминал Белинского ригоризмом (от

лат. rigor —

«твёрдость», «строгость») и страстностью. Любовь к русскому народу выражалась

у него самым вещественным образом — он носил русскую одежду, которую снял лишь

в

Белинский упрекал Константина

Сергеевича в юношеской мечтательности и восторженности. Однажды Константин

писал брату Ивану: «Я дожил до 27 лет, но я слышу, что во мне ещё не умирает

смеющееся дитя... мне кажется, я не могу себе представить, чтобы я вырос... я

только надел возраст, как бы платье большого человека». Иван Аксаков часто

укорял Константина за недостаточное знание жизни, нежелание служить,

путешествовать по России. Эту странность отмечали все знавшие К. Аксакова.

«Только в своём семействе, окружённый нежною, родною заботливостью, может он