(1718—1746)

Будущая российская правительница Анна Леопольдовна

родилась в

Их брак, заключённый по политическим мотивам, оказался

несчастливым. Екатерина Иоанновна умоляла Петра I разрешить

ей оставить мужа и вернуться на родину. Царь согласился, досадуя, однако, что

своенравная и легкомысленная женщина разрушила его замысел — союз России и

Мекленбурга.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ АННЫ ЛЕОПОЛЬДОВНЫ

В

Трудно предугадать, к чему привёл бы такой метод

обучения и воспитания, но в

Императрица, уважавшая родню, приблизила к себе старшую

сестру Екатерину Иоанновну и обратила внимание на её 12-летнюю дочь. К

девочке были приставлены учителя и опытная воспитательница мадам Адеркас, в

которой нашли «благоразумие, прелесть души, начитанность и высокое умственное

79

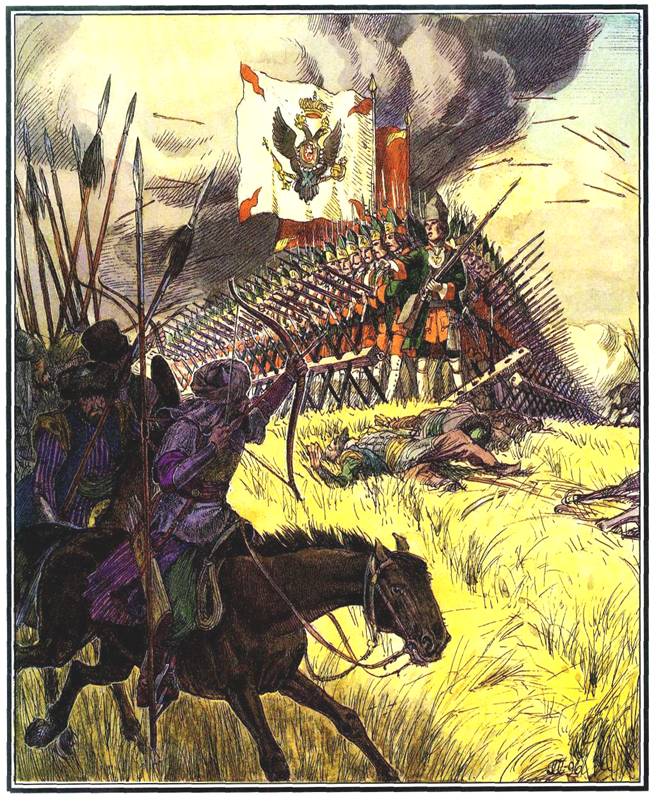

Крымские походы Б. К. Миниха.

Неизвестный художник. Портрет

Анны Леопольдовны.

развитие». Повзрослев, Елизавета превратилась в

избалованную, тщеславную светскую девушку. Она презирала всякий труд, в том

числе и умственный.

Дворец тётки и её окружение составили тот мир, в котором

Елизавета стала созданием модного салонного воспитания. Подходящего общества

для молоденькой герцогини не находилось, она вынуждена была проводить время

среди людей много старше себя и иных вкусов. Постоянно погружённая в мечты,

девушка не интересовалась ни страной, где жила, ни её народом. Она была

равнодушна даже к заботам тётки, В грёзах ей рисовался прекрасный

возлюбленный, способный внушить пылкие чувства. Однако в её жизнь вмешалась

политика.

НЕСЧАСТЛИВОЕ ЗАМУЖЕСТВО

Императрица Анна Иоанновна была бездетна. К кому после

неё перейдёт российский престол? Этот вопрос не мог её не волновать. Она не

знала характера, стремлений, возможностей племянницы и не воспринимала её как

свою преемницу. Поэтому царица решила поскорее найти Елизавете супруга и надеялась,

что у них родится мальчик. Он получит воспитание, достойное царевича, и будет

объявлен наследником престола. Императрица немедленно приступила к исполнению

задуманного. В

Императрица выбрала ей в мужья принца Антона Ульриха

Брауншвейг-Бевернского. Но принцу не повезло, у него оказался соперник — граф

Карл Мориц Линар, посол саксонского курфюрста. Светский щёголь произвёл

неотразимое впечатление на Анну Леопольдовну, которая стала откровенно пренебрегать

женихом. Дело зашло так далеко, что пришлось вмешаться самой Анне Иоанновне:

графа Линара срочно отозвали, а Анне Леопольдовне было приказано идти под

венец с нелюбимым Антоном Ульрихом.

Пышная свадьба состоялась летом

Свадебная церемония длилась с девяти утра до позднего

вечера, а празднества по случаю бракосочетания продолжались целую неделю.

Сменяли друг друга парадные выезды, выходы, балы, концерты. Молодые были всё

время на виду, везде присутствовали и соблюдали торжественный церемониал. Одно

из его предписаний требовало носить придворное платье из затканной золотом

парчи, весьма плотной и необычайно тяжёлой. Корсаж платья, как броня, сковывал

тело, не позволяя свободно дышать и двигаться. Высокая причёска из собственных

и накладных волос на специальном каркасе, обвитая нитями

80

из драгоценных камней, весила не один килограмм.

В августе

НЕДОЛГОЕ ПРАВЛЕНИЕ

Вскоре Анна Иоанновна издала манифест, в котором

назначила принца законным наследником императорского престола. В октябре

Отношения Антона Ульриха и Анны Леопольдовны с Бироном

никогда не были дружественными или хотя бы уважительными. Супруги желали

любой ценой избавиться от диктата регента. Когда ничего не получилось у Антона

Ульриха, за дело взялась Анна Леопольдовна. Она составила заговор с

фельдмаршалом Бурхардом Кристофом Минихом, и тот арестовал Бирона со всей его

семьёй.

Так Анна Леопольдовна оказалась во главе государства с

титулом правительницы. От имени сына Иоанна Антоновича она издала указ, в

котором жаловала Антону Ульриху звание генералиссимуса. Однако самолюбие принца

не было удовлетворено. Он хотел управлять страной, посещал Военную коллегию,

требовал отчёты и документы о текущих делах. Терпением и выдержкой принц постепенно

добивался своего: окружающие привыкали видеть в нём правителя. Но Анна Леопольдовна

не желала терпеть рядом с собой нелюбимого мужа и делить с ним власть.

По-прежнему она почти всё время проводила во дворце. В

окружении доверенных лиц, лёжа на софе, правительница обсуждала мельчайшие

детали собственных костюмов, нарядов для годовалого Иоанна Антоновича и его

новорождённой сестры, принцессы Екатерины. Вечера проводила за карточным

столом. Возвращённый к русскому двору милый сердцу Анны граф Линар, австрийский

и английский послы, а также фаворитка императрицы Юлиана Менгден составляли

ей компанию. Других придворных на такие вечера не приглашали.

Иногда Анне Леопольдовне приходилось заниматься и делами

государственными. Появлялись министры с ворохом бумаг, и она только горестно

вздыхала. Управлять страной Анна Леопольдовна

Анна Иоанновна и Анна

Леопольдовна в карете.

81

АНТОН

УЛЬРИХ БРАУНШВЕЙГ-БЕВЕРНСКИЙ

(1714—1774)

Антон Ульрих появился на свет в

семействе герцога Фердинанда Альбрехта Брауншвейг-Бевернского, правителя

небольшого немецкого государства. Русская императрица Анна Иоанновна выбрала

принца в супруги для своей племянницы Анны Леопольдовны Мекленбургской и

пригласила его в Петербург, куда он и прибыл в

Государыня приветливо встретила

Антона Ульриха. По приказанию Анны Иоанновны жениха и невесту начали вместе

обучать у духовника принцессы — Феофана Прокоповича: будущим супругам нужно

было привыкнуть друг к другу.

Почти одновременно с принцем при

русском дворе появился саксонский посланник граф Линар. Он пленил Анну

Леопольдовну привлекательной внешностью и изысканными манерами. К жениху

принцесса стала относиться подчёркнуто холодно, даже с презрением.

Шесть лет длилось мучительное

жениховство принца. Он страдал от пренебрежения невесты, грубости и жестокого

обхождения придворных. Особенно оскорбительно вёл себя с ним всесильный Э. И.

Бирон (1690—1772). В своё время он пытался

женить на Анне Леопольдовне собственного сына, но этому воспротивилась императрица,

и фавориту пришлось уступить. Подобного поражения Бирон не мог простить Антону

Ульриху и до конца оставался его врагом.

В эти годы Антон Ульрих воевал

волонтёром в русской армии под знамёнами фельдмаршала графа Б. К. Миниха,

прослыл человеком неустрашимым и отличился при взятии турецкой крепости

Очаков.

Наконец в историю затянувшегося

сватовства Антона Ульриха вмешалась Анна Иоанновна. Графа Линара отослали на

родину, после чего был назван день венчания. После свадьбы молодым супругам

назначили ежегодное содержание в 200 тыс. рублей и официально утвердили их

статус при дворе.

12 августа

Однако в результате переворота в

пользу Елизаветы Петровны Брауншвейгское семейство отправилось в далёкую

ссылку. Смерть Анны Леопольдовны ничего не изменила для Антона Ульриха и четверых

детей, трое из которых появились на свет уже после ареста отца и матери.

Антон Ульрих пытался убедить

Елизавету, что ни он, ни его дети не представляют для неё никакой опасности;

клялся, что никто из них никогда не будет претендовать на российский престол.

Всё напрасно: их стерегли ещё строже.

В

явно не умела. Этим воспользовалась её ближайшая

родственница цесаревна Елизавета Петровна. В ночь с 24 на 25 ноября

Анне Леопольдовне время от времени сообщали о

подозрительном поведении цесаревны и её окружения. Но правительница не придавала

значения слухам. Затем Антон Ульрих стал убеждать её арестовать Лестока,

личного медика Елизаветы, который вызывал сильное подозрение. Анна,

рассердившись, запретила впредь касаться этой темы.

Почему Анна Леопольдовна так упорно не верила предупреждениям

о грозящей ей опасности? Может быть, зная с детства свою двоюродную тётку

Елизавету, весёлую, взбалмошную, ласковую к ней, Анне, а потом и к её сыну,

она не верила в коварные замыслы принцессы? Или думала, что Елизавета,

рождённая до официального брака Петра I и Екатерины

Алексеевны, не посмеет посягать на законные права матери царствующего

императора?

Но настало время, когда и Анна Леопольдовна не могла не

заметить подозрительного поведения тётки. Анна и Елизавета объяснились 23 ноября.

С обеих сторон было высказано много упрёков, обвинений, оправданий. В конце

концов тётка и племянница, расплакавшись, обнялись. Во всём они обвиняли недоброжелателей,

которые хотели их ссоры. Успокоенная, Анна Леопольдовна удалилась к себе.

Елизавета же поняла: давно задуманный переворот нельзя более откладывать.

ГОДЫ ССЫЛКИ

Елизавета долго размышляла о том, как поступить с

арестованными родственниками. Сопровождаемое конвоем Брауншвейгское семейство

повезли из Петербурга в Ригу. Первоначально думали отправить их в Германию,

сохранив за Анной Леопольдовной и Антоном Ульрихом

82

все награды и фамильные драгоценности.

В Риге Анна Леопольдовна подписала присяжный лист на

верность императрице в надежде, что это ускорит их освобождение и отъезд из

России.

Однако Елизавета переменила своё решение. До

Оттуда Брауншвейгское семейство отправили в Соловецкий

монастырь, предварительно отняв у Анны Леопольдовны старшего сына — своего

первенца она больше никогда не видела. Их везли без остановок, в закрытых

возках, по плохим дорогам, в снег и дождь.

Но на Соловецкие острова они так и не попали. Из-за морозов

была сделана остановка в Холмогорах, где пленники и остались. Их разместили в

архиерейском доме. Анна Леопольдовна и не подозревала, что её сын-император

находится здесь же, рядом. Его судьба осталась для родителей неизвестной. Лишь

в начале

Антон Ульрих в Петербурге по

приглашению Анны Иоанновны.

ратрице, называя себя и своих детей

«пылью и прахом» у её ног. Ещё и ещё раз уверял Екатерину в том, что его дети

невиновны. Почти в каждом обращении к императрице он просил как о единственной

милости позволения учить детей чему-нибудь.

Екатерина любезно отвечала ему, что

нужно подождать ещё немного.

Со временем к просьбам отца

присоединили свои послания и дети. Они красиво писали и умно излагали мысли.

Екатерина была удивлена.

Граф Панин, ведавший делами

Брауншвейгской фамилии, в своих письмах к архангельскому гражданскому

губернатору Головцыну спрашивал, кто же всему этому научил детей Антона

Ульриха. И Головцын отвечал, что, по словам их отца, дети учились русской грамоте

по церковным книгам, «указам, челобитным и ордерам».

Антон Ульрих так и не дождался от

императрицы освобождения своей семьи. Здоровье его ухудшалось. Он стал терять

зрение и в конце концов ослеп.

Когда Антон Ульрих умер (по

некоторым данным — в

А что же дети Антона Ульриха и Анны

Леопольдовны? В

В послании к императрице он описал

их внешность. Екатерине — 38 лет, и она похожа на отца, но полученная в

младенчестве во время ареста травма навсегда сделала её глухой, кривобокой и

косноязычной. Поэтому братья и сестра объясняются с ней знаками и мимикой. Принцессе

Елизавете 36 лет, ростом и лицом она похожа на мать, а своим умом и обхождением

превосходит сестру и братьев, которые ей во всём повинуются. Пётр, 35 лет,

горбат и крив. Алексей, 34 лет, белокур и молчалив, а поведение их «прилично

только малым детям».

Прощаясь с Брауншвейгским

семейством, Мельгунов спросил об их желаниях. Принцесса Елизавета за всех

ответила, что, когда был жив отец, им хотелось «вольности, а теперь они ничего

не хотят». «Мы здесь родились, — говорила Елизавета, — привыкли и застарели,

теперь большой свет не только для нас не нужен, но и будет тягостен; мы даже

не знаем, как обходиться с людьми, а научиться тому уже поздно».

Прошло несколько лет. У императрицы

было уже двое внуков, великие князья Александр и Константин. Династия

упрочилась. Теперь уже никто не стал бы всерьёз рассматривать принцев

Брауншвейгских в качестве претендентов на российскую корону. И Екатерина

решила их отпустить.

Весной

В ночь с 26 на 27 июня того же года

принцев и принцесс Брауншвейгских под усиленной охраной, тайно отправили на

речном судне по Двине из Холмогор в Новодвинскую крепость.

Оттуда они отплыли на корабле

«Полярная звезда» в норвежский порт Берген. Только к середине октября

семейство наконец добралось до маленького ютландского городка Горсенса,

который был выбран местом их жительства.

83

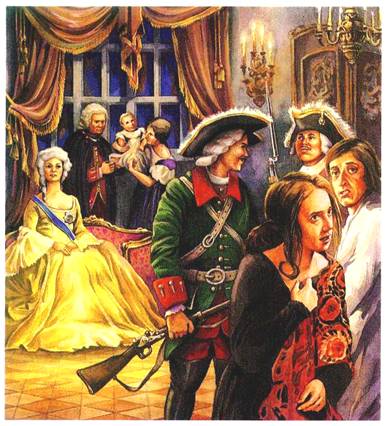

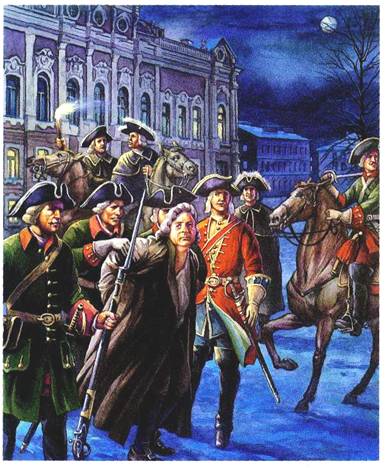

Арест Анны Леопольдовны.

В ссылке муж неоднократно укорял Анну в том, что она не

заботилась о безопасности и благополучии как собственном, так и императора.

На упрёки бывшая правительница неизменно отвечала: она не видит поводов для

раскаяния, так как ей удалось предотвратить кровопролитие.

Несчастная женщина проявляла удивительную твёрдость духа

в постигших её бедах. Умерла Анна Леопольдовна в

Со смертью Анны Леопольдовны трагедия Брауншвейгского

семейства не закончилась. Её мужу и детям предстояло прожить в заключении ещё

долгие годы, а обретя свободу, тяготиться ею, привыкнув к плену, и вспоминать

о прошлом как о счастливых временах.

ИОАНН АНТОНОВИЧ. ДЕРЖАВНЫЙ МЛАДЕНЕЦ

(1740—1764)

Наследник российского престола Иоанн Антонович родился

12 августа

Вскоре императрица умерла. Согласно манифесту, изданному

Анной Иоанновной в

84

ных дел. Мать наследника престола без конца заказывала

различную мебель для детской комнаты, придумывая, как дороже и затейливее её

убрать. В покоях Иоанна Антоновича были маленькие креслица и табуреты, обитые

для безопасности ребёнка мягкой фланелью, шерстью, бархатом и украшенные

серебряным позументом. Когда малыш подрос и начал ходить, для него изготовили

специальные детские деревянные ходульки на колёсиках. Когда у Анны Леопольдовны

в

Так, в заботах о детях, скорее напоминавших игру в

куклы, в светских развлечениях правительница и её семья встретили ночь с 24 на

25 ноября

Солдатам был дан приказ не будить и не пугать напрасно

детей, спавших в соседней комнате. Гвардейцы столпились вокруг детских

колыбелей и старались не шуметь. Так прошёл час. Наконец, маленький Иоанн

зашевелился и заплакал, а солдаты стали спорить, кому нести ребёнка. Его

кормилица, каждый миг ожидая расправы, взяла на руки малыша, заходившегося в

крике, завернула его в полу собственной шубы и так пошла в окружении конвоя к

поджидавшим их саням. Один солдат выхватил из колыбельки новорождённую сестру

Иоанна, принцессу Екатерину. Он сделал это так неловко, что уронил девочку на

пол, после чего она на всю жизнь осталась глухой и кривобокой.

Елизавета издала несколько манифестов, доказывая, что у

неё больше прав на русский престол, чем у Иоанна и его матери. Императрица

публично заявила, что Брауншвейгское семейство будет с почётом отправлено за

границу, в Германию, и даже распорядилась везти их к западной границе России.

Доехали они только до Риги, где их и арестовали. С тех пор о каждом шаге и

слове, произнесённом кем-либо из пленников, императрице немедленно доносили.

Шли годы. Одна тюрьма сменялась другой. Когда было

приказано доставить узников в Ранненбург, начальник конвоя, плохо знавший

географию, чуть было не завёз их в Оренбург. Последним пристанищем

Брауншвейгского семейства стал архиерейский дом в Холмогорах. Маленького

Иоанна отделили от родителей. Они так и не узнали, что произошло с ребёнком, а

он 12 лет прожил довольно близко от родителей, братьев и сестёр, даже не догадываясь

об этом.

В

Анна Леопольдовна

с императором Иоанном Антоновичем

на руках. Литография.

85

худощавого, с белокурыми волосами, матово-белой кожей,

орлиным носом и большими серо-голубыми глазами. Сильно заикаясь, он говорил,

что «Иоанн умер, а сам он — небесный дух». Императрица сочла его

душевнобольным. Охранники каждый раз доносили, что «арестант здоров, только в

уме помешался». В доказательство они сообщали, что временами заключённый

буйствует, бросается на караульных, кричит и бранится с ними.

Когда к власти пришла Екатерина И, она поручила

наблюдение за Иоанном Антоновичем крупному государственному деятелю Н. И. Панину,

который составил подробную инструкцию, как содержать узника. В ней особо

оговаривалось, что при попытке освободить его, предпринятой кем-либо, охрана

должна немедленно умертвить арестанта.

Казалось, правительство сделало всё, чтобы забылось

само имя Иоанна, но это было не так. Любой человек, сколько-нибудь недовольный

правлением императрицы Елизаветы Петровны, а потом и Екатерины Алексеевны,

вспоминал о нём. Находились и те, кто пытался перейти от слов к делу.

В

Через некоторое время ко двору прусского короля,

сильнейшего в Германии правителя Фридриха II, женатого

на родной тётке несчастного Иоанна Антоновича, бежал тобольский купец Иван

Зубарев. Он намеревался поднять бунт среди раскольников, живших в Архангельском

крае. А в это время немцы под видом купцов приплыли бы морем к Архангельску и

освободили Иоанна Антоновича. Пруссия не пошла на эту авантюру.

В правление Екатерины И пленника вновь пытались

освободить. Подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Яковлевич Мирович,

нёсший службу в Шлиссельбургской крепости, и его друг поручик Великолуцкого

пехотного полка Аполлон Ушаков задумали вернуть императорскую корону Иоанну.

Они договорились осуществить свой план (вызволить из

темницы Иоанна), когда Екатерина II отлучится из

Петербурга. Мирович должен был составить подложный указ от имени императрицы и

передать его Ушакову. Предполагалось, что в форме подполковника тот явится в

крепость во время дежурства Мировича и потребует по поддельному указу

передать ему заключённого.

Однако их план неожиданно расстроился: Ушаков погиб.

Тогда Мирович решил действовать самостоятельно. В ночь своего дежурства

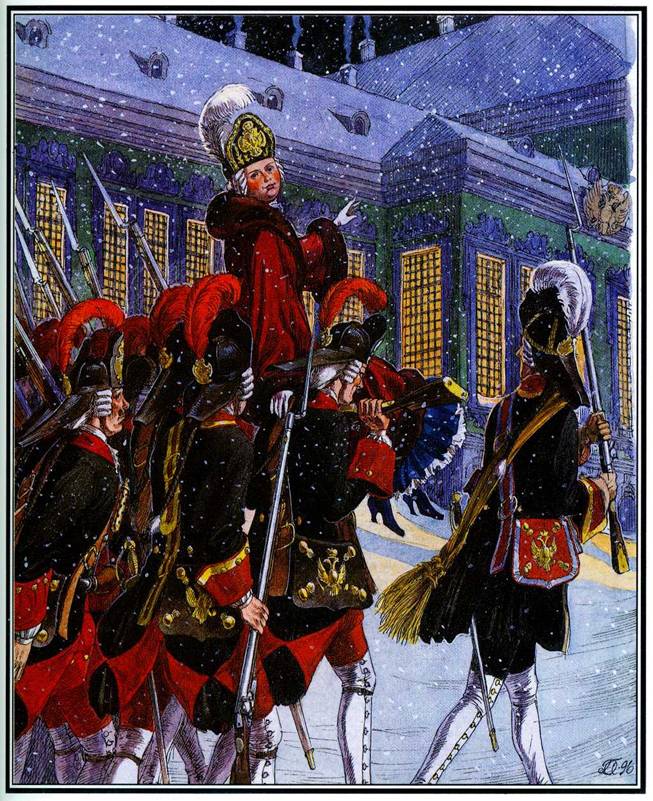

Арест Э. И. Бирона.

86

с 4 на 5 июля

Мирович поставил караульных у всех ворот

Шлиссельбургской крепости, приказав никого не впускать. Вышедшего на шум

коменданта крепости полковника Бередникова он ударом кулака свалил с ног.

Собравшимся солдатам зачитал собственноручно написанный манифест как бы от

имени Иоанна Антоновича — законного императора. Затем, подкатив крепостную

пушку, он вместе с солдатами попытался взять штурмом помещение, где

содержался несчастный узник. Охрана поняла, что ей не выдержать натиска

Мировича, и стала действовать по инструкции: Иоанн был убит.

Мирович сдался подошедшим к крепости правительственным

войскам. Своим соучастникам-солдатам он сказал, что за всё будет отвечать

один. Его судили и приговорили к смертной казни. Г. Р. Державин, который был

очевидцем расправы, спустя некоторое время писал: «Народ, стоявший на высотах

домов и на мосту, не обыкший видеть смертной казни и ждавший почему-то милосердия

государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся,

что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились». Княгиня Е. Р.

Дашкова утверждала, что за границей случившееся приписывали ужасной интриге

Екатерины II, которая обещаниями облагодетельствовать Мировича склонила его на этот

поступок, а затем предала поручика.

Тело Иоанна Антоновича, которому в момент смерти не

исполнилось и 24 лет, тогда же было тайно погребено в Шлиссельбургской крепости,

чтобы никто и никогда не нашёл его могилы.

Свидание императрицы Елизаветы

Петровны и Иоанна Антоновича.

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА. ИЗЯЩНОЕ ПРАВЛЕНИЕ

(1709—1761)

Дочь Петра I и будущей императрицы

Екатерины Алексеевны появилась на свет 18 декабря

свою вторую семью. Привязанность к близким у него,

человека властного и сурового, принимала порой трогательные формы. В письмах к

жене он передавал привет «четверной лапушке» — это было семейное прозвище

Елизаветы в ту пору, когда она ещё ползала на четвереньках. Летом

87

И. Никитин. Портрет Елизаветы

Петровны (девочки).

он называл крошечную цесаревну. В возрасте двух лет она

вместе с четырёхлетней сестрой Анной присутствовала на свадьбе своих родителей.

Петр рано начал отдельно писать царевнам, поощряя их

подобным образом к овладению грамотой. Елизавета научилась читать и писать,

когда ей не исполнилось и восьми лет. Пётр I видел

в своих дочерях орудие дипломатической игры и готовил их к династическим

бракам, чтобы укрепить международное положение России. А потому он прежде

всего обращал внимание на изучение ими иностранных языков. Елизавета в

совершенстве знала французский, говорила на немецком и итальянском языках. Кроме

того, царевен обучали музыке, танцам, умению одеваться, этикету. С детства

Елизавета страстно полюбила танцы, и в этом искусстве ей не было равных.

Ещё в

Положение юной Елизаветы при дворе и в государстве резко

изменилось в

При дворе Анны Иоанновны цесаревне оказывались полагающиеся

ей почести. Однако Елизавета чувствовала себя чужой в царском семействе.

Отношения её с двоюродной сестрой-императрицей не отличались теплотой. Анна

Иоанновна назначила Елизавете более чем скромное содержание, и царевна, ранее

не знавшая счёта деньгам, теперь постоянно испытывала в них нужду.

Предполагают, что императрица не могла забыть своего унизительного положения

в Митаве, когда она из-за вечной нехватки средств весьма часто обращалась с

мольбами о помощи к родителям Елизаветы и далеко не всегда получала просимое. А

потому и царевне при ней жилось несладко.

Раздражала некрасивую и тучную Анну редкая привлекательность

молодой кузины. Грациозная, всегда со вкусом одетая и остроумная, Елизавета

блистала на придворных церемониях и празднествах. Рядом с ней необщительная и

хмурая императрица сильно проигрывала.

И наконец, Анну Иоанновну тревожили права Елизаветы на

российскую корону. Императрица видела в своей родственнице серьёзную

88

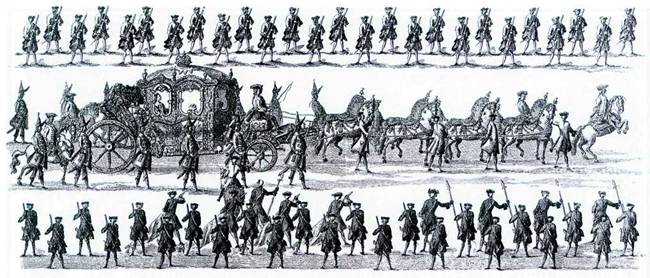

Елизавета Петровна во главе гвардейцев на

пути в Зимний дворец.

Парадный въезд императрицы

Елизаветы Петровны в Москву. Гравюра середины XVIII в.

соперницу и не на шутку опасалась государственного

переворота в её пользу, Анна распорядилась установить за цесаревной слежку.

Чтобы избавиться от Елизаветы, её хотели либо выдать замуж куда-нибудь

подальше от Петербурга и за «безопасного» принца, либо насильно сделать монахиней.

Подходящего жениха так и не подыскали. А угроза пожизненного заточения в монастыре

для Елизаветы стала кошмаром, от которого она избавилась, только взойдя на

престол.

Цесаревна вынуждена была вести себя крайне осторожно.

Любое необдуманно сказанное слово — ею или кем-то из близких ей людей — могло

привести к катастрофе. Она подчёркнуто не интересовалась политикой.

И тем не менее опасения Анны Иоанновны не были лишены

основания хотя бы потому, что дочь Петра 1 любили в гвардии. Она часто

посещала казармы Преображенского и Семёновского полков. Знакомые гвардейские

офицеры и солдаты нередко просили Елизавету быть крёстной матерью их детей, и

она охотно выполняла их пожелания. Именно в среде гвардии Елизавета нашла

своих горячих сторонников, с помощью которых в ноябре

ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА В КРУГУ ЕЁ ДОВЕРЕННЫХ ЛЮДЕЙ

В обществе жила память о Петре Великом, и в годы

непопулярного правления Анны Иоанновны в широких слоях столичного населения

росли симпатии к его дочери — Елизавете. Она обладала весьма ценными для

правителя качествами, которые выделял впоследствии

Неизвестный художник. Портрет

Елизаветы Петровны.

90

знаменитый российский историк XIX в. С.

М. Соловьёв. «Весёлая, беззаботная, страстная к утехам жизни в ранней

молодости, — писал он, — Елизавета должна была пройти через тяжкую школу

испытаний и прошла её с пользою. Крайняя осторожность, сдержанность, внимание,

уменье проходить между толкающими друг друга людьми, не толкая их, — эти

качества... Елизавета принесла и на престол... Наследовав от отца уменье

выбирать и сохранять способных людей, она призвала к деятельности новое поколение

русских людей, знаменитых при ней и после неё, и умела примирять их

деятельность...»

С первых дней правления Елизаветы при императрице

сложился крут её давних приверженцев, занявших все важнейшие государственные

и придворные посты.

Страстная любовь к народным песням стала причиной

внимания Елизаветы к Алексею Григорьевичу Разумовскому. Украинский казак, редкостный

красавец, он попал в Петербург благодаря своему великолепному басу. Его взяли

в придворные певчие ещё в

Одним из ближайших помощников императрицы был Михаил

Илларионович Воронцов. Вице-канцлер с

Граф

М. И. Воронцов. С гравюры Г. Ф.

Шмидта.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ

Разработка внешнеполитической программы и русская

дипломатия елизаветинской эпохи в основном связаны с именем проницательного и

опытного государственного деятеля канцлера Алексея Петровича Бестужева. По его

инициативе весной

Коронационный бокал «Виват

императрице Елизавете Петровне». Середина XVIII в.

91

Титульный лист программы

«увеселений» Елизаветы Петровны по случаю подписания мира со шведами.

армии. В августе

Семилетняя война, в которой Россия с целью

территориальных приобретений сражалась на стороне Франции и Австрии против

Пруссии и Великобритании, после отставки Бестужева велась уже при М. И. Воронцове

— его преемнике. В начале

Штоф. Зелёное стекло, роспись.

Россия.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ

Вступая на престол, Елизавета провозгласила себя

продолжательницей дела своего великого отца. Следование петровским «началам»

обусловило, в частности, интерес императрицы к экономическим вопросам,

развитию промышленности и торговли. Поощряя дворянское предпринимательство,

Елизавета повелела в

Важные последствия имело решение правительства

Елизаветы, принятое в

Елизавета значительно расширила права и вольности

дворян. В частности, она отменила закон Петра I о

недорослях, по которому дворяне должны были начинать военную службу с юных лет

солдатами. При Елизавете детей записывали в соответствующие полки уже с

рождения. Таким образом, в десять лет эти юнцы, не зная службы, становились сержантами,

а в полк являлись уже 16—17--летними капитанами.

В период правления Елизаветы Петровны сложились

благоприятные условия для развития русской культуры, прежде всего науки и образования.

Академия наук участвовала в организации географических

экспедиций на Дальний Восток с целью подробного изучения северо-восточных

границ Российской империи. В середине XVIII в.

появились четырёхтомное сочинение натуралиста И. Г. Гме-

92

лина «Флора Сибири» с описанием 1200 растений и первый в

России этнографический труд «Описание земли Камчатки», принадлежавший перу С.

П. Крашенинникова.

Указ

25 января

Возникновение интереса к изящным искусствам в русском

обществе времён Елизаветы Петровны напрямую связано со страстным увлечением

ими самой императрицы. Можно сказать, профессиональный театр, опера, балет,

хоровое пение вышли из стен её дворца. Даже в тяжёлые для молодой Елизаветы

годы правления Анны Иоанновны при «малом дворе» цесаревны ставилось множество

спектаклей. Участвовали в них её придворные и певчие. Пьесы были «на злобу

дня». В аллегорической форме они рассказывали о печальной судьбе полуопальной

царевны, политическом положении в стране. Интерес к театру Елизавета не

утратила и будучи императрицей. Она наслаждалась спектаклями, даже если видела

их

ИВАН ИВАНОВИЧ ШУВАЛОВ

Одной из самых ярких фигур

елизаветинского царствования бесспорно был Иван Иванович Шувалов, оставивший

заметный след в истории Российской империи. Его карьера развивалась

стремительно. Выходец из небогатой и незнатной дворянской семьи, он в конце

40-х гг. оказался при дворе императрицы благодаря покровительству своих

двоюродных братьев: они занимали важные посты в правительстве Елизаветы

Петровны. Молодой красавец паж с мягкими манерами вскоре обратил на себя

благосклонное внимание 40-летней императрицы. Новый фаворит надолго сохранил

влияние на Елизавету. Не занимая видного места в придворной чиновной иерархии

(он упорно отвергал не раз предлагаемые ему титулы, звания, награды), Шувалов в

последние годы царствования Елизаветы Петровны фактически держал в руках все

нити управления империей. Без его одобрения не принималось ни одного

сколько-нибудь важного решения, касавшегося внешней и внутренней политики.

Особенно значительной оказалась роль

Шувалова в культурной жизни русского общества. Он получил домашнее воспитание,

но в дальнейшем страстная любовь к чтению сделала его одним из образованнейших

людей своего времени. Отдавая дань веку Просвещения, Иван Иванович увлекался

французской философией и литературой, состоял в переписке с Вольтером, оказывал

поддержку некоторым отечественным журналам просветительского направления. Он

собрал прекрасную библиотеку, которая постоянно пополнялась новинками из

Парижа, коллекционировал произведения живописи, покровительствовал наукам и

искусствам.

Придавая огромное значение

просветительской миссии государства, Шувалов разработал целую программу

действий в этой области, отчасти выполненную им в 50-е гг. С его именем

связано открытие в

Много сделал Шувалов и для

«выращивания» отечественной художественной интеллигенции. Он был основателем и

первым президентом Академии художеств, открытой в

Шувалов планировал организовать в

России систему высшего образования, а для подготовки к изучению университетских

дисциплин — сеть общеобразовательных школ (гимназий) в губернских городах. Но

осуществить свой замысел ему не удалось. Со смертью Елизаветы Петровны власть и

влияние этого замечательного государственного деятеля ушли в прошлое.

93

Зимний дворец

в Санкт-Петербурге.

Большой

Царскосельский

дворец.

неоднократно. Особенно популярны в России середины XVIII в. были пьесы А. П. Сумарокова.

Не только торжества и праздники, но и обычные застолья

Елизаветы Петровны обязательно сопровождались игрой оркестра и пением придворных

музыкантов. Как пишет известный историк Е. В. Анисимов, «в елизаветинское

время музыка стала составной и непременной частью жизни дворца и петербургского

дворянства». Императорский оркестр из высокопрофессиональных итальянских и

немецких музыкантов исполнял произведения западноевропейских композиторов.

Давались и концерты: рассчитанные первоначально на придворное общество, они

позже стали публичными. Посещать их могли и горожане. На этих концертах

русские слушатели познакомились с арфой, мандолиной, гитарой.

Пышно расцвела при дворе итальянская опера. На

устройство спектаклей средств не жалели. Это были величественные представления

с балетными номерами и декламацией, производившие неизгладимое впечатление на

зрителей. В спектаклях наряду с итальянскими музыкантами и артистами были

заняты и молодые русские певчие. Исполнение ими трудных итальянских арий вызывало

восторг слушателей. В балетных постановках всё чаще стали появляться русские

танцовщики. Так закладывались основы русской национальной оперы и балета.

Елизавету весьма заботил внешний вид Москвы и

Петербурга. Она

издала немало указов, касающихся облика и быта обеих

столиц. Дома в этих городах должны были возводиться по определённым планам.

Из-за частых пожаров в Московском Кремле и Китай-городе запрещалось строить

деревянные здания; извозчикам не разрешалась быстрая езда по городским улицам

и т. д. Немало замечательных памятников зодчества относится ко времени

правления Елизаветы, в том числе Зимний дворец в Петербурге, Большой дворец в

Петергофе, Большой Царскосельский дворец, собор Смольного монастыря, дворцы елизаветинских

вельмож Воронцова, Строганова и Штагельмана в Петербурге. Все эти шедевры

созданы архитектором В. В. Растрелли. В

ПОРТРЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ

Современники оставили немало воспоминаний о дочери

Петра Великого. Приверженцы и недруги императрицы, люди, знавшие её много

лет, и те, кто видел государыню только мельком, — все они утверждали, что

Елизавета в молодости и зрелом возрасте поражала необычайной, ослепительной

красотой. Французский дипломат Кампредон так писал о

94

юной цесаревне, которую прочили в супруги Людовику XV: «Всё в

ней носит обворожительный отпечаток, можно сказать, что она совершенная

красавица по талии, цвету лица, глазам и изящности рук. Если её свободное

обращение удивит с первого раза французский двор, то вместе с тем и очарует

его». А вот впечатление Екатерины II, которая познакомилась

с Елизаветой, когда той было 34 года: «Поистине тогда нельзя было видеть в

первый раз и не поразиться её красотой и величественной осанкой. Это была

женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от этого не терявшая и не

испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова была

также очень красива... Она танцевала в совершенстве и отличалась особой

грацией во всём, что делала, одинаково в мужском и женском наряде. Хотелось бы

всё смотреть, не сводя с неё глаз, и только с сожалением их можно было оторвать

от неё, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся».

Родители не готовили Елизавету к управлению

государством. Её предназначением был династический брак. А потому она получила

лишь те знания, которые ей могли пригодиться при каком-нибудь европейском

дворе; уже будучи императрицей, она очень удивилась, когда узнала, что

Великобритания — остров. Благодаря хорошему музыкальному слуху и голосу

царевна много пела — с хором и соло. Придворных хористов для неё находили в

основном на Украине, которая славилась прекрасными певческими голосами. Для

этого она посылала в Малороссию специальных агентов. Есть сведения о песенном

творчестве Елизаветы. Её считают автором двух песен, которые дошли до наших

дней. Писала она и стихи.

Приятный нрав и открытость принцессы, а также образ

жизни, который она вела, многих вводили в заблуждение. Елизавету долго считали

женщиной ветреной, добродушной и подверженной сильным влияниям. Только наиболее

проницательные из современников цесаревны отмечали, что «никто не может

читать в её сердце».

Елизавета обладала непростым, противоречивым характером.

С возрастом это проявлялось всё отчётливее. Лёгкая на подъём, она любила

путешествовать. Однако «охота к перемене мест» с течением времени стала

чрезмерной. Государственный переворот, который Елизавета совершила, отобрав

власть у правительницы Анны Леопольдовны, на всю жизнь испугал её. Императрица

безумно боялась, что её столь же легко и неожиданно когда-нибудь лишат

короны, а может быть, и жизни. Она приняла свои меры, которые порой ставили

придворных в тупик. Елизавета поменяла местами день и

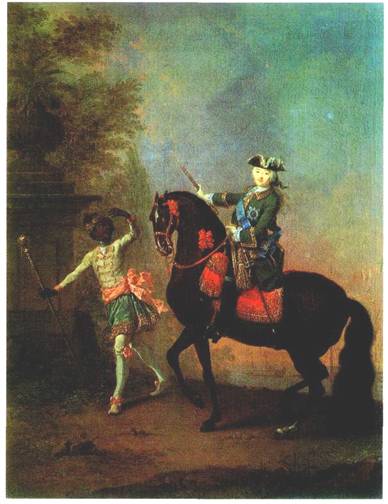

Г. Гроот.

Портрет Елизаветы

Петровны

с арапчонком.

95

Е. Лансере. Императрица Елизавета

Петровна в Царском Селе.

Медаль на кончину Елизаветы

Петровны.

ночь, слать она ложилась не раньше шести часов утра.

Никто не мог сказать, когда государыня будет обедать или ужинать, никто не

знал, где в эту ночь она ляжет спать. Опочивальни царицы менялись почти каждую

ночь. С боязнью покушения связывают бесконечные перестановки и перестройки

покоев императрицы: там непрестанно перемещали перегородки, двери и мебель.

Немало хлопот внешнеполитическому ведомству доставляли внезапные отъезды

Елизаветы из Петербурга. Это вызывало среди иностранных дипломатов

нежелательные толки о положении в стране.

Набожность императрицы вызывает у историков сомнения,

хотя она посещала многие храмы и оставляла им богатые вклады. Всего в её

царствование заложили или перестроили около 40 церквей. Не раз Елизавета

предпринимала пешие походы на поклонение святым угодникам. Но такие походы

больше походили на увеселительные путешествия, которые длились иногда не один

месяц. Пройдя пешком несколько километров в сопровождении блестящей свиты,

императрица делала остановку. И тогда разбивали шатры, которые по убранству и

удобствам ничем не отличались от дворцовых. Несколько дней Елизавета

охотилась, ездила верхом, а то и возвращалась в город. Затем приезжала на место

стоянки, и шествие возобновлялось. Императрица была суеверна: верила в

колдовство, сглаз, чудеса.

В российскую историю Елизавета Петровна вошла не только

как императрица и поклонница изящных искусств, но и как страстная любительница

нарядов. Её гардероб поражал воображение. Во время московского пожара

96

Многие часы посвящала царица уходу за своим чудесным

лицом. Исчезновение красоты с возрастом она переживала очень тяжело. Один из

французских дипломатов, бывавший при российском дворе в последние годы её

правления, писал, что он не знал другой женщины, которая столь же трудно мирилась

с потерей молодости и красоты, как Елизавета Петровна.

Императрица почти перестала бывать в обществе,

предпочитая тишину и уединение. С середины 50-х гг. здоровье её стало ухудшаться.

Роковое обострение болезни произошло в конце

Историки часто писали об отсутствии в годы правления

Елизаветы Петровны громких дел и масштабных преобразований. Однако первый

театр, Московский университет, распространение изящных искусств, отмена

смертной казни за обычные уголовные преступления, Царское Село, Зимний дворец и

Смольный монастырь — это ли не облик эпохи Елизаветы!

Во второй половине XVIII в., как и в допетровские времена, в Российской империи сохранялись

военизированная система управления и явное подавление общества государством.

По-прежнему значительная часть жизненных сил страны уходила на бесконечные

войны с Пруссией, Швецией, Турцией и Францией. Однако российское дворянство

освободилось от тягот государственной службы и могло посвятить свой досуг просвещению

и творчеству. При Петре I дворян насильно отправляли в

Европу для обучения наукам, техническим навыкам и военному делу. Ко времени

царствования Екатерины II уже сложился многочисленный слой

знатных людей, которые не мыслили свою жизнь вне рамок европейской культуры.

Появилась замечательная плеяда литераторов, учёных, философов. Расцвет переживала

общественная мысль. Однако идеи Просвещения, нацеленные в

Европе на преобразование всей жизни

общества, в России чаще всего сводились к смягчению нравов.

Все эти изменения происходили в

среде русской аристократии. Многомиллионной крестьянской России они были

чужды. «Золотой век» российского дворянства установился благодаря тому, что

усилилось крепостное право и ужесточились законы в отношении крестьян. Восстание

Емельяна Пугачёва потрясло основы империи и показало кровоточащие язвы страны,

плохо прикрытые модным европейским костюмом. События в Российской империи

второй половины XVIII столетия напоминали

театральный спектакль, в котором каждый актёр играл не свою роль: императрица

Екатерина II в маске «просвещённого монарха» вложила в руки своего прославленного

полководца Суворова топор и кнут, чтобы тот истреблял бунтовщиков.

![]()