(1754—1800)

Салават Юлаев был сыном

старшины Шайтан-Кудейской волости (области) Сибирской дороги Юлая Азналлина.

(Башкирия входила в состав Уфимской провинции Оренбургской губернии и делилась

на четыре административных округа —«дороги».) Родился Салават в

Сколько лет Салавату?

Зеленая шапка на его голове.

Если спрашивать о летах

Салавата —

Четырнадцати лет он стал

богатырём.

Сохранились строки стихов

знаменитого башкирского сэсэна (певца) Байык-Айдара, будто бы обращённые к

Салавату и рассказывающие о славном прошлом башкирского народа, о

предназначении воина-егета (джигита). Сам Салават ещё в юности поразил

современников своим ярким поэтическим даром, который получил новый импульс в

год народного восстания. Ему приписывается

немало стихов и песен, живших

в памяти сэсэнов и передававшихся из поколения в поколение.

В

В октябре

177

башкиры не оказали тому

помощи. 10 ноября отряд Алибая Мурзагулова, в котором находились и

шайтан-кудейские башкиры, у деревни Биккуловой перешёл на сторону Пугачёва. Так

началась повстанческая деятельность Салавата.

В боях под Оренбургом юный

батыр, пользовавшийся огромной популярностью среди ровесников-егетов, быстро

отличился. В рукопашной схватке он был ранен в лицо. Салават, замеченный

Пугачёвым, удостоился «аудиенции царя» и полковничьего чина, а в декабре был

отправлен «Петром III»

на родину поднимать народ на борьбу с дворянской

империей. В конце ноября 19-летний полковник уже сформировал отряд в 800

человек и двинулся с ним к крепости Красноуфимск, куда и вступил в середине

января. Красноуфимские казаки и горожане встретили Салавата «с немалым к

отечеству увеселением», преклонили знамёна и «для здравия его императорского

величества» произвели пушечный салют. Отправив казну под Уфу к графу Ивану

Никифоровичу Чернышёву (псевдоним одного из сподвижников Пугачёва), а себе оставив

10 пудов пороху и 4 пушки при 24 канонирах, Салават Юлаев выступил под город

Кунгур. Его отряд, получивший подкрепление в Красноуфимске, продолжал расти за

счёт казаков, пахотных солдат, крестьян, башкир и татар. 19 января жители

Кунгура увидели перед собой уже несколько тысяч пугачёвских бойцов. На помощь

Салавату Юлаеву подошёл посланный из Чесноковки «главный российского и

азиятского войска предвадитель» Иван Степанович Кузнецов. Но на этот раз ни

воззвания, ни приступы пугачёвцев успеха не имели.

24 января

12 марта с 2-тысячным отрядом

он снова занял Красноуфимск, а через день, выйдя из города, дал бой подошедшему

карательному «деташементу» подполковника Папава. Первый натиск конницы Салавата

на шедшую впереди правительственного отряда кавалерию под командой Никонова

был столь стремителен (Салават предварительно внимательно проверил её

боеготовность), что та обратилась в бегство, приведя в замешательство

собственную пехоту и не давая возможности ввести в дело артиллерию. Никонов,

кинувшийся вперед, чтобы удержать бегущих, был убит. Папав бросил на выручку

лучших стрелков, отправил в обход справа лыжников, а слева — капитана Буткевича

с двумя пушками, которые открыли косоприцельный огонь. Плотная перекрёстная

пальба отсекла наступавших и дала время, признал в рапорте подполковник,

«нашей коннице убратца, которая с робости, не останавливаясь, заехала за пехоту».

Салават попытался обойти по горе правый фланг Папава и ударить ему в тыл, а

против левого выставил за овинами и сараями своих стрелков, вооружённых

главным образом луками. Затем, соединив все силы, вновь предпринял фронтальное

наступление. Жаркое сражение длилось до самого вечера. Папав вынужден был

возложить все упования на пехоту и артиллерию. «Конница же наша... была без

действия и находилась, толпясь, за пехотою, — огорчался подполковник. — И

хотя понуждаема была, но, однако, успеху никакова не подавала, а только

конфузию пехоте наносила, пробираясь через ряды и возвращаясь назад за фронт».

Такой сильный шок она испытала в утренней схватке. Зато Папав произвёл 49

пушечных выстрелов (у повстанцев пушек не

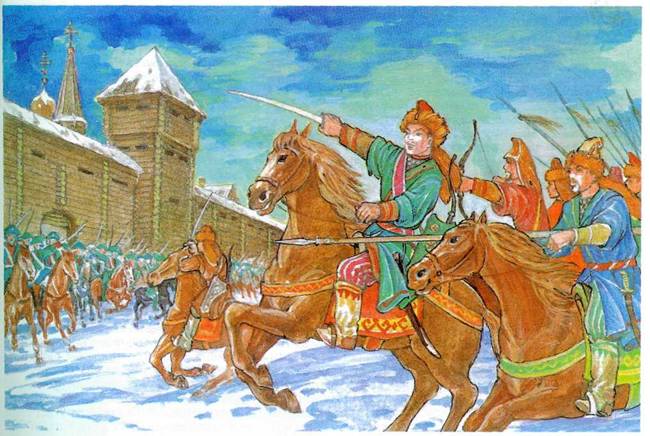

Конный башкирский воин.

178

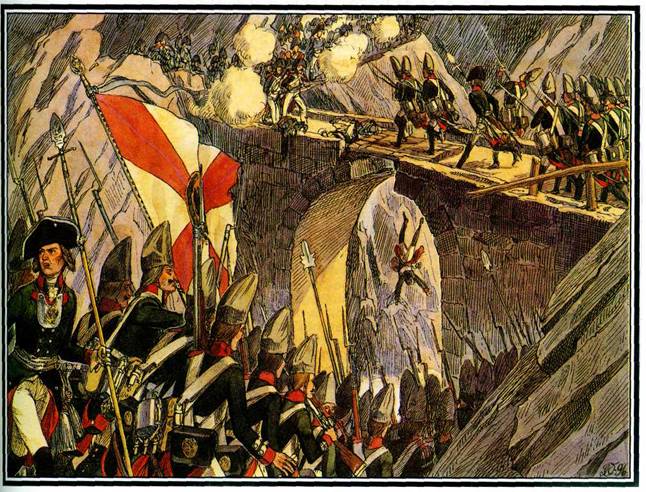

Сражение под

Красноуфимском.

было) и 1484 ружейных. Это в

конце концов и решило дело. Повстанцы, у которых погиб есаул (один из

командиров) калмык Осман, отступили. Те из раненых, кто мог идти, уходили с

войском, держась за хвосты коней, других увозили. Поэтому трофеи подполковника

Папава были невелики.

С конца марта Салават вместе с

Иваном Белобородовым копил силы на северо-востоке Башкирии, готовясь опять

отправиться в рейд к Красноуфимску и Кунгуру. Видимо, он считал себя

ответственным за этот район боевых действий. Но обстановка к тому времени

резко изменилась: сам Пугачёв оказался у границ Башкирии, за ним потянулись

правительственные войска. И Салавату пришлось схватиться с ними в своих родных

местах. Первый бой авангарда Салавата с авангардом карательного корпуса

Михельсона произошёл 7 мая в

179

ПОСЛЕДНИЕ

ПЕСНИ САЛАВАТА ЮЛАЕВА

Слава о

бесстрашном бойце за вольность и счастье народа летела по Башкирии, превращая

реальную личность в сказочного богатыря. Да он и сам порой ощущал себя таковым

в своих песнях.

Конь,

на которого салится Салават,

Рыже-чалый

рысак.

Богатырь,

которого зовут Салаватом,

Предал

огню 12 заводов...

Маленький

урядник

Бегает

и мечется кругом.

Богатырь

Салават

Идёт,

направляясь вдоль Уфы...

Всё

сильнее ощущая невозможность борьбы с наводнившими Башкирию правительственными

войсками, Салават с тоской задумывался о том, что его ожидает. Он пел о

глубоком колодце, в котором нет воды, о коне, который пришёл без всадника, о

слезах, которые не может унять, о том, что у него мало стрел и мало осталось

товарищей...

Симский завод, а через неделю

вновь схватился с Михельсоном при переправе его корпуса через реку Ай. В

начале июня уже в составе объединённого пугачёвского войска он участвовал в

двух крупных баталиях с Михельсоном. Оставшись доволен их исходом, Пугачёв

пожаловал чинами и должностями самых уважаемых в народе башкирских старшин.

Салават получил чин бригадира. В это время посланные им отряды захватили город

Бирск, откуда в страхе бежала правительственная команда. В авангарде

повстанческой армии Салават дошёл до пограничного башкирского города Осы и в

боях за него, продолжавшихся неделю, был ранен. В связи с этим, а также,

вероятно, и потому, что Пугачёву важно было иметь у себя в тылу не сложивший

оружия крупный повстанческий район во главе с авторитетным военачальником,

Салават (как, впрочем, и почти все другие башкирские командиры) вернулся па

родину. Там с середины июля опять развернулась упорная борьба восставшего

населения с карательными отрядами.

Главные предводители пугачёвцев

пытались объединить силы разрозненных отрядов и совершить поход на

административный центр края — Уфу. Постепенно центр повстанческого движения в

Башкирии смещался на север и северо-восток, где особенно активно действовал

Салават, который и после разгрома Пугачёва не считал народную войну

проигранной. «Когда уже злодей Пугачёв был пойман и находился под стражей, а

потом и все тамошние селении пришли уже в должное повиновение, — доносил

„верный" старшина Кулый Балтачев, — то и тогда оной Салават от

произведения своего злодейства не отстал, а, набрав подобных себе

бездельников, чинил раззорении столь громкии, что имя его, Салавата, в тамошных

местах везде слышно было. А посему для поимки его и посланы были военные

команды, с которыми он неоднократно сражался...» Действительно, в конце

августа — начале сентября майор Штерич, с трудом пробиваясь со своей командой

через мятежные «толпы», 4 сентября у деревни Ивановой (Иванаевой) наткнулся и

на «великое злодейское скопище... под начальством славного злодейского

наездника Салаватки». 18 сентября подполковник Рылеев (не путать с декабристом

К. Рылеевым) встретился с Салаватом у деревни Тимошкиной. Что между ними там

произошло, «господин подполковник Иван Карпыч» (как со слезами признательности

величали Рылеева «верные старшины, дрожавшие от страха при упоминании имени

Салавата») не сообщил, ограничившись лишь фразой о крупном столкновении с

«бунтовщиками». 22 сентября у деревни Нуркиной, недалеко от горной крепости

Елдяк — базы повстанцев, Рылеев вновь имел со «злодеем башкирцом Салаваткою

прежестокое сражение, у которого было злодейской толпы до трёх тысяч человек».

В ведомости уфимских властей

от 1 ноября

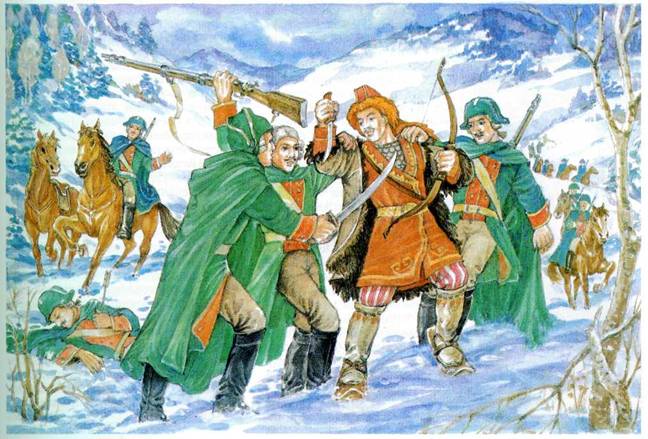

Последний бой Салават дал отряду

генерала Фреймана в ноябре под Катав-Ивановским заводом. В конце месяца с

четырьмя оставши-

180

мися сподвижниками он

попытался уйти на лыжах в казахские степи, чтобы весной вновь продолжить

борьбу. Но 25 ноября в лесу между деревнями Каратавлы и Калмыковой, или

Калмакларовой (а не у Миндишевой, или Мигдишкиной, как иногда пишут), был

схвачен командой поручика Лесковского, отправленной из деревни Миндишевой подполковником

Аршеневским. При поимке Салавата отличились мещеряцкие баи (знатные люди) Муксин

и Зямгур Абдусалямовы, сумевшие обмануть бдительность Салавата.

Следствие по делу «двух

Салаватов» (как называли отца и сына петербургские генералы) велось в Москве и

Уфе. Салават и в тюрьме не потерял присутствия духа. Он не выдал никого из

своих соратников, а называл имена только предателей или тех, кому его показания

не могли повредить. Находясь в застенке, он ухитрялся узнать о том, как шло следствие

и что происходило на воле, сумел даже написать письмо на родину, перехваченное,

однако, из-за предательства. Салавата и его отца присудили к суровому наказанию.

Им пришлось вытерпеть по 175 ударов кнутом. Затем «самым главным башкирского

народа предводителям» поставили на лице «указные знаки», вырвали ноздри и

отправили в Рогервик (Балтийский порт; ныне город Палдиски в Эстонии) на

вечную каторгу. Перед отправкой власти освидетельствовали узников, остались

недовольны работой палача и приказали повторить всю варварскую процедуру. По

«именной описи», составленной 2 октября

Арест

Салавата Юлаева.

181

отправили на телегах под

конвоем из Уфы. 29 ноября

«Песня про славного батыра

Салавата — песня самая грустная и для того, кто её поёт, и для того, кто

слушает, — задумчиво, как бы прислушиваясь к самим себе, произносили эти

печальные слова сэсэны (певцы). — Кажется, если бы кто умел всё рассказать, как

того достоин Салават, то заплакали бы и небо, и земля, леса и реки стали бы

издавать стоны. Плачь, человек, если у тебя есть сердце и запас слёз, кто бы

ты ни был... Его (Салавата. — Прим. ред.) мучили,

терзали смрадною тюрьмою, голодом и ранами: он всё терпел с радостью, не показав

нигде малодушия, и умер в чужой стороне за веру и народ».

Хмурым и холодным утром 20 ноября

Так в

ПЕТРОВСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В

ВОЕННОМ ДЕЛЕ

Реформа русской армии началась

в

Следовало по-новому организовать

и полевую армию, состоявшую

Ташка (гусарская сумка).

Вторая половина XVIII в.

182

в

Всем, что касалось армии,

отныне ведал Правительствующий сенат и подчинённая ему Военная коллегия —

министерство обороны Петровской эпохи. При Петре I в

России возникли новые артиллерийские и оружейные заводы, было организовано

бесперебойное снабжение войск, для чего оборудовались специальные склады

(магазины). Усиленными темпами строился русский военный флот на Балтийском

море.

После нарвского разгрома в предельно

короткий срок была создана новая артиллерия (более 300 орудий). Царь считал это

столь важным делом, что для скорейшего получения меди, шедшей на изготовление

пушечных стволов, снимались колокола со звонниц и храмов. Современники по-разному

относились к этому: одни хвалили, а другие проклинали Петра.

Нельзя сказать, что

преобразования в военной сфере прошли гладко. Самым большим недостатком реформы

стало введение нового — и крайне неудачного — обмундирования для солдат и

офицеров. Скопированное с западноевропейских образцов, оно не годилось для

сурового российского климата и часто служило причиной тяжёлых травм и болезней.

Преобразования в армии не замедлили

сказаться на ходе войны со Швецией. В

Однако военное поражение

шведский государь сумел частично компенсировать успехами на дипломатическом

поприще. После долгих переговоров Карла XII с

турецким султаном Ахметом III последний вознамерился

объявить войну России. Воодушевлённый победой над шведами, Пётр I решил,

что нападение — лучший способ обороны, и через Польшу двинул 40-тысячную

армию в Молдавию против турок. Царь принял безрассудное решение: русским

противостояли турецкая армия более чем в 100 тыс. человек и огромный конный

корпус крымских татар. Итог оказался плачевным для России. Летом

На последнем этапе Северной

войны особенно трудно пришлось молодому русскому флоту, который активно

участвовал в военных операциях Петра. Тем не менее флот вполне оправдал

возлагавшиеся на него надежды. Шведские эскадры

Рядовой Московского

мушкетёрского полка.

183

Мушкетёр

в летней форме

(1763—1786 гг.).

были разбиты в сражениях при

Гангуте (

Победа в Северной войне продемонстрировала

возросшую мощь русской армии и благотворное влияние на неё военной реформы

Петра I.

ОТ ПЕТРА I ДО

СУВОРОВА И ПОТЁМКИНА

Смерть Петра I приостановила

дальнейшее совершенствование русской армии. Его преемники, занятые

бесконечными интригами и борьбой за власть, обращали мало внимания на состояние

вооружённых сил. Корабли постепенно приходили в негодность. В русских войсках

вводилось крайне неудобное прусское обмундирование с обязательными пудреными

париками с косичкой. Анекдотическая история произошла с русской артиллерией:

пушечные стволы и снаряды отливались по разным чертежам, после чего из пушек

стало невозможно стрелять. В результате во время войны с Турцией при

императрице Анне Иоанновне в русской полевой армии оказалось всего 28

действующих орудий.

Всеми потребностями вооружённых

сил по-прежнему ведал сенат, но система подчинённых ему учреждений стала более

сложной и громоздкой. Помимо Военной коллегии в эту систему теперь входили

Главный комиссариат, Провиантская канцелярия, Канцелярия главной артиллерии и

фортификации. Одни учреждения, ведавшие военными вопросами, находились в

Петербурге, другие — в Москве. Их работу было чрезвычайно трудно согласовать.

Тем не менее русские войска добились больших успехов в войнах с Турцией

(1735—1739 гг.) и Швецией (1741 — 1743 гг.).

Из-за приверженности русского

командования к линейной тактике (когда в сражениях войска выстраивались в

длинные линии, поражая друг друга ружейным огнём) боевые действия шли вяло и

армия часто вместо решительного наступления переходила к обороне. И всё же в

войнах 30—40-х гг. XVIII в. Россия вернула

утраченные при Петре I Азов и Запорожье,

присоединила к империи часть Восточной Финляндии с крепостями Фридрихсгам,

Вильманстранд и Нейшлот.

В середине XVIII в. русской армии пришлось столкнуться с серьёзным испытанием:

правительство Елизаветы Петровны вступило в так называемую Семилетнюю войну

(1756—1763 гг.), которая велась между двумя коалициями держав: Пруссией,

Великобританией и Португалией, с одной стороны, и Россией, Францией, Испанией,

Австрией, Швецией и Саксонией — с другой. Русским войскам предстояло

встретиться с лучшей армией Европы — прусской — во главе с виднейшим военным

теоретиком того времени королём Фридрихом II. Русская

пехота в середине XVIII

в. насчитывала около 100 тыс. человек. Кавалерия

теперь состояла из регулярных частей (кирасир, драгун, гусар,

конногвардейцев, конных гренадеров) и иррегулярных войск — казаков, а также

башкирской и татарской конниц.

Летом

184

Фридрих И уже не мог. Он

попытался начать с Россией переговоры о мире. Одновременно король принял

решение отречься от престола, передать правление сыну и покончить с собой. От

самоубийства его спасли кончина императрицы Елизаветы Петровны и восшествие на

престол Петра III,

резко изменившего политику России. Став

российским императором, этот голштинский принц, горячий поклонник Фридриха II, прекратил

войну, заключил с Пруссией союз и вернул ей все завоёванные русской армией

земли. Так бесславно закончилась победоносная война.

В боях с ветеранами короля

Фридриха И русские воины показали высокие боевые качества. Они выдерживали

яростный натиск противника и стремились довести дело до ближнего боя —

штыковой атаки. А её старательно избегали армии западноевропейских стран.

Ближний бой с использованием только холодного оружия русские солдаты унаследовали

от запорожских казаков, а те в свою очередь обучились ему у турецких янычар. В

России этот чисто восточный приём был теоретически обоснован и взят на

вооружение регулярной армией. Недаром много лет спустя, осуждая реформы Павла I, пытавшегося

перестроить русскую армию по прусскому образцу, А. В. Суворов скажет: «Русские

прусских всегда бивали. Что же перенять?». В Семилетней войне русский

штыковой удар не раз взламывал боевые порядки пруссаков.

Очередных новшеств не избежала

армия и при Екатерине II. Правительство

впервые приняло решение использовать армию на общественных работах. Внутри

страны войска могли совершать марши по строго определённым трактам, которые оборудовались

всем необходимым — от провиантских и оружейных складов до солдатского жилья.

Был сформирован Егерский (стрелковый) корпус.

Считалось необходимым, чтобы

в империи, населённой многими народами, армия была великорусской по своему

национальному составу, спаянной общностью «языка,

веры, обычая и родства». Это,

с одной стороны, позволяло правительству в полной мере опираться на армию во

время подавления межнациональных столкновений внутри страны, а с другой —

превращало войско в единый организм, свободный от национального и религиозного

отчуждения наёмных армий европейский стран.

Осенью

Казалось бы, после стольких

блестящих побед должен был последовать мир. Как будто и Турция стремилась к

прекращению военных действий. Однако война шла ещё четыре года. На исходе

военных действий Стамбул (Константинополь) затягивал переговоры, выжидая, что

Россия перебросит значительные силы внутрь страны на подавление Пугачёвщины.

Лишь летом в

Гренадер Морского корпуса.

185

дали бой войскам великого

визиря у деревни Козлуджи. Победа армии А. В. Суворова и М. Ф. Каменского открыла

основным русским силам прямой путь на Стамбул.

В июле

Столь выгодные для России условия

договора не могли не привести к новому столкновению с Турцией, как только

Петербург попытался бы воспользоваться приобретёнными правами. В течение 13

лет, отделявших одну русско-турецкую войну (1768-1774 гг.) от другой

(1787-1791 гг.), армия серьёзно готовилась

Знамёна гвардейских полков

времён Екатерины II.

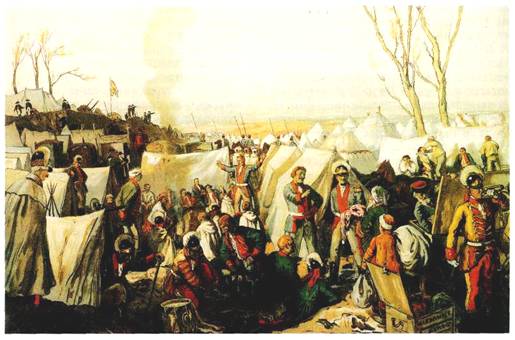

А. Бенуа. Лагерь

екатерининских солдат.

186

к возможному военному

конфликту, в ней были проведены важные преобразования.

ПОТЁМКИНСКИЕ РЕФОРМЫ И

СУВОРОВСКИЕ ПОБЕДЫ

В

При Екатерине II сухопутная

армия состояла из 4 гвардейских, 10 гренадерских, 59 пехотных полков и 7

егерских корпусов. Численность её достигла 239 тыс. человек. В составе

кавалерии появились полки карабинеров. Особое значение Потёмкин придавал

казачьим частям. По его указанию было сформировано Войско верных казаков,

ставшее основой Черноморского казачьего войска. В это время резко усилилась и

самостоятельность в действиях Военной коллегии, которая практически перестала

зависеть от сената, постепенно превращаясь в настоящее военное министерство.

После знаменитого путешествия

Екатерины II в Крым летом

Летом

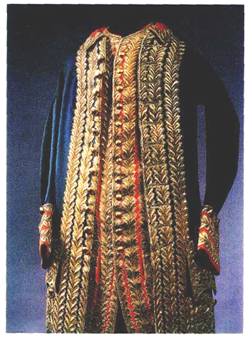

Мундир по форме

генерал-аншефа.

Принадлежал А. В.

Суворову.

Офицерский крест за взятие

Измаила.

187

Русская вестовая (сигнальная)

пушка. Конец XVIII в.

ные силы турок в битвах при

Кинбурне (

Турецкая империя, потерпев полное

военное поражение и на суше, и на море, предложила России заключить мир. Он был

подписан в

После смерти Екатерины И новый

император Павел I

предпринял попытку ещё раз реформировать армию.

В основном в ней восстанавливались прусские порядки. Это касалось даже

мелочей: вновь были введены пудреные парики, из-за которых солдат буквально «заедали» вши.

Многие мероприятия носили чисто демонстративный характер: например,

переименовывались полки русской армии или по высочайшему повелению

расплавлялись пушки, стрелявшие по Очакову и Измаилу, а из полученного металла

отливались новые. Как ни странно, столь

бессмысленная акция принесла немалую пользу: в русской армии появились недавно

изобретённые нарезные орудия, отличавшиеся гораздо более высокими боевыми качествами.

Реформы Павла I вызвали

резкое возмущение среди военных. В знак протеста многие офицеры уходили в

отставку. Но даже разрушительные действия императора не смогли уничтожить

боевой дух и опыт русской армии, приобретённые во второй половине XVIII в. Это доказала война в Северной Италии, где русские солдаты,

возглавляемые фельдмаршалом Суворовым, сражались с войсками наполеоновской

Франции. После убийства Павла I император Александр I отменил

все распоряжения отца в военной области. Начался новый этап в развитии русской

армии.

ПЁТР

АЛЕКСАНДРОВИЧ РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАИСКИЙ

(1725—1796)

Будущий военачальник родился в

семье видного российского вельможи, прославленного генерала Александра

Румянцева, и был назван в честь Петра Великого. Мальчика рано начали готовить

к военной карьере. Отец терпеливо объяснял ему требования воинских уставов,

тактику боевых действий, много рассказывал о войнах, в которых участвовал сам.

Петра Румянцева по обычаю того

времени ещё ребёнком, в

записали в гвардию. В

188

Обстановка в Европе тогда была

сложной. Европейские монархи делили наследство недавно умершего австрийского

эрцгерцога Карла VI.

Особенно агрессивно вёл себя прусский король

Фридрих II, впоследствии названный Великим. Этот талантливый полководец и государственный

деятель в результате удачных военных операций присоединил к Пруссии Силезию,

ранее принадлежавшую Австрии, и угрожал Саксонии и области Ганновер (владение

Англии).

Быстрое и неожиданное усиление

Прусского государства беспокоило правительство России. Её финансы были

расстроены, не хватало денег на содержание армии. Императрице Елизавете

Петровне приходилось решать множество неотложных внутригосударственных

проблем. Одним словом, Россия не могла воевать. Но европейский конфликт

разрастался, вовлекая всё новые страны.

Понимая, что войны не избежать,

российский канцлер граф А. П. Бестужев попытался заключить оборонительное

соглашение с Англией и получить от неё кредиты на комплектование 40-тысячной

русской армии в Лифляндии (Прибалтике). Его замыслам не суждено было

осуществиться.

В августе

В мае

Неприятель атаковал колонны на

марше, умелым манёвром отрезав их от обозов и артиллерии. Потери русских были

очень велики. В тяжёлом, кровопролитном бою погибли генерал-аншеф Лопухин и

многие офицеры. Фельдмаршал Апраксин не сумел построить войска в боевые

порядки и потерял контроль над ними. Чтобы спасти свою честь, он бросился в

бой вместе с простыми гренадерами и также едва не погиб.

Исход сражения решил Румянцев,

который без приказа главнокомандующего под огнём перестроил пехоту и через лес

вывел её в тыл противника. После ружейного залпа Румянцев приказал войскам идти

в штыковую атаку рассыпным строем. Прусская армия, не привыкшая к такому

«варварскому натиску», отступила. Это была первая победа коалиции в

Семилетней войне.

Однако Апраксин не сумел воспользоваться

её плодами. Ему не удалось организовать доставку продовольствия и фуража.

Армия начала отступление к Тильзиту. Несмотря на то что решение об отходе

принималось военным советом, императрица

Д. Левицкий.

Портрет

П. А. Румянцева-

Задунайского.

189

Битва при

Гросс-Егерсдорфе.

обвинила престарелого фельдмаршала

в пособничестве Пруссии, приказала арестовать его и судить. Не помогло даже

заступничество генерала Фермора, которому Елизавета доверяла больше, чем

другим. Во время следствия Апраксин скончался. Новым главнокомандующим был

назначен Фермор.

Румянцев получил под своё командование

отдельный кавалерийский корпус. В тяжёлой боевой обстановке ему пришлось

изучать новое для него дело, налаживать дисциплину, решать хозяйственные

задачи. И молодой офицер отлично справился со всеми трудностями. Ему присвоили

звание генерал-лейтенанта.

В начале

1 августа

Последней победой в этой войне

стало взятие корпусом Румянцева крепости Кольберг в декабре 17б1 г. Можно было

попытаться захватить крепость штурмом, но генерал предпочёл другой путь,

менее кровопролитный. Он организовал тесное взаимодействие сухопутных войск и

Балтийского флота, занял все селения поблизости от крепости, перекрыл дороги.

Хорошо поставленная разведывательная служба помогала пресекать попытки

прусских войск прийти на помощь Кольбергу. Крепость не могла долго выдержать

столь плотную блокаду. Когда кончились боеприпасы и продовольствие, гарнизон

сдался. Под Кольбергом Румянцев впервые применил батальонные колонны для атаки

и маневрирования на поле боя; создал лёгкие батальоны — прообраз будущих

егерских; применил тактику рассыпного строя. За успешное руководство осадой и

взятие Кольберга Румянцева произвели в генерал-аншефы.

190

Со смертью императрицы Елизаветы

Петровны и воцарением Петра III, искреннего поклонника

Фридриха Великого, русские войска покинули пределы Пруссии. Россия понесла

немалые жертвы, но ничего, кроме бесценного военного опыта и авторитета в

Европе, не приобрела.

Дворцовый переворот 28 июня

17б2 г. возвёл на престол Екатерину II. Период

её правления считается «золотым веком» российского военного искусства.

Императрица личным рескриптом доверила Румянцеву привести армию в «наилучшее

состояние». Пётр Александрович со свойственной ему энергией взялся за

порученное дело.

Он окончательно сформулировал

новую концепцию ведения боевых действий. Все полководцы во время сражения

располагали войска в линию. Румянцев же разбил пехоту на небольшие каре, по 2

— 3 тыс. человек. За пехотой следовала кавалерия. Артиллерия размещалась впереди,

по флангам или в резерве. Это позволяло быстро менять тактику, перестраивать

войска, сообразуясь с требованиями конкретной боевой ситуации. Румянцев не

отказался от тактики ведения боя в рассыпном строю, но умело сочетал его с

действиями колонн и каре.

Организаторский и полководческий

талант Петра Румянцева по-настоящему раскрылся во время русско-турецкой войны,

начавшейся 25 сентября

Первую свою победу в этой

войне Румянцев одержал в июне

В ночь на 21 июля русские

добровольцы проникли в лагерь противника, перерезали подпруги у лошадей и

канаты шатров. Едва забрезжил рассвет, войска Румянцева, разделённые па

несколько отрядов, усиленных артиллерией,

Д. Ходовецкий. Сражение

при Кагуле.

191

Д. Доу.

Граф Н. П. Румянцев,

сын П. А. Румянцева, —

крупный государственный

деятель, дипломат, известный историк

и собиратель русских древностей.

скрытно подошли к турецким позициям

и одновременно атаковали их с фронта, флангов и тыла. Завязалось новое

сражение. Охваченные паникой, неприятельские солдаты побежали к переправам

через Дунай, где попали под палаши русских карабинеров. Так, имея всего 27

тыс. пехотинцев и около 3 тыс. конницы, Румянцев разгромил отборную турецкую

армию, потери которой составили 20 тыс. убитыми. Цена невиданного до сих пор

успеха была высокой — панихиду отслужили по 988 убиенным православным

воинам.

Кагульское сражение резко изменило

ход русско-турецкой войны, продлившейся ещё три года. Почти без боя сдались

крепости Бендеры, Измаил, Килия, Аккерман, Браилов, затем Бухарест и другие

населённые пункты. В ноябре

В феврале

Тяжёлая многолетняя война подходила

к концу. Но в

Екатерина II щедро

наградила фельдмаршала Петра Румянцева. Он стал именоваться

Румянцевым-Задунайским. Получил крест и звезду ордена Святого Андрея

Первозванного, осыпанные бриллиантами, деревню в Белоруссии, денежную награду.

К концу жизни он был весьма состоятельным человеком. Румянцев прожил ещё 20

лет, но в последующих боевых кампаниях не участвовал, несмотря на неоднократные

призывы императрицы. Существует мнение, что он не желал служить под началом

князя Г. А. Потёмкина. Для двух великих людей эпоха оказалась тесной. Один

должен был уйти.

Жизнь Петра Александровича

Румянцева стала одной из ярких страниц российской военной истории. Его победы

положили начало эпохе славы русского оружия, продолженной блистательными

успехами Суворова и Ушакова.

192

(1730—1800)

«Мудрым применением правила не

губить в самом зародыше народную способность к самоусовершенствованию

благодаря своему удивительному такту в выборе людей, редчайшему и

драгоценнейшему в государях, Екатерина II достигла

того, что из сынов самой страны создала мужей государственных и искусных

министров, непобедимых военачальников, столь же глубокомысленных, сколько и

ловких дипломатов, наконец, учёных, — писал герой Отечественной войны 1812

года адмирал Павел Васильевич Чичагов. — Все её войны были увенчаны успехом

благодаря дарованиям генералов Румянцева и Суворова». Эпоха императрицы

Екатерины II немыслима без её главного военного героя — великого Суворова.

ВОСПИТАНИЕ ПОЛКОВОДЦА

Александр Васильевич Суворов

родился в

Тем не менее у отца была надежда,

что Александр передумает и откажется от военной карьеры. В отличие от других

родителей он не добивался присвоения сыну званий по мере взросления, поэтому

Саша так и остался солдатом. В 20— 30-х гг. XVIII в.

гвардия была придворным войском — источником

Неизвестный художник.

Парадный портрет А. В. Суворова. Начало XIX в.

193

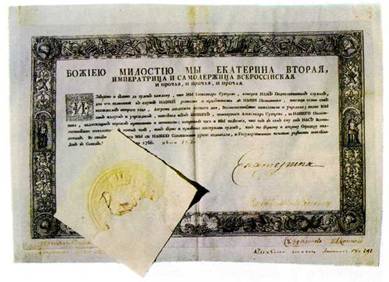

Грамота о пожаловании

А. В. Суворову чина

полковника.

Орден Святого Иоанна

Иерусалимского

(Мальтийский крест).

переворотов, сборищем щеголей,

но только не боевой силой. Когда 17-летний Суворов прибыл в полк, в гвардейском

быту происходили перемены. Война со Швецией, трудная и кровопролитная,

показала скверную боевую подготовку вооружённой опоры трона. Шеф семёновцев

граф Кирилл Григорьевич Разумовский распорядился повысить дисциплину и обязал

всех совершенствовать выучку. Невзирая на ропот, гвардейцев заставляли совершать

длинные переходы, разбивать полевой лагерь и проводить учебные стрельбы. Вот

когда Александру Суворову пригодилась его физическая подготовка. Не приходится

удивляться, что вскоре он был произведён в офицеры, в то время как другие

остались солдатами. По бытовавшей тогда традиции, перейдя в армию, Суворов

получил более высокое звание по сравнению с гвардейским. В

ОТ ПОЛКОВНИКА ДО ФЕЛЬДМАРШАЛА

Впервые столкнувшись с

рекрутами, вчерашними забитыми крепостными крестьянами, Суворов стал искать

способы сделать из них «чудо-богатырей» — находчивых солдат, сознательно и со

смекалкой выполняющих приказы. Он сразу прекратил телесные наказания

шпицрутенами — длинными гибкими палками или прутьями — за дисциплинарные

нарушения. Александр Васильевич сократил хождение строем, а освободившееся

время посвятил обучению навыкам штыкового и рукопашного боя, взятию крепостных

сооружений и стрельбе. Однажды, возвращаясь с учений, он приказал солдатам

взять штурмом монастырь. Через полчаса солдаты оказались на стенах, насмерть

перепугав настоятеля. Позже Александр Васильевич принёс свои извинения и даже

заказал молебен в честь покровителя русского оружия — Святого Георгия Победоносца.

Одним из первых Суворов начал учить солдат читать, писать и считать, чем

вызывал недоумение офицеров. Он написал специальное пособие для солдат под

названием «Полковое учреждение», составленное из предложений, напоминавших народные

поговорки. Впоследствии это пособие легло в основу военного учебника «Наука

побеждать».

В связи с начавшейся войной с

Турцией Суздальский полк был в

194

между Австрией, Пруссией и

Россией. Суворову удалось нанести ряд поражений польской коннице, а после победы

под Ланцкроной в

Война с Османской империей

вызвала необходимость обновления русской армии в духе последних тактических

открытий фельдмаршала Румянцева и генералов Суворова и Каменского. Учитывая

возраст Румянцева и его прямоту, которая мешала ему быть мудрым царедворцем,

подготовить проект реформы Екатерина II поручила

своему новому фавориту — князю Григорию Александровичу Потёмкину. Светлейший

князь, назначенный в

окончил десятилетием позже. В

ней Александр Васильевич простым, понятным для солдат языком изложил «три

воинских искусства»:

«Первое — глазомер. Как

в лагере стать, где атаковать, гнать и бить.

Второе — быстрота. Неприятель

нас не чает, считает за сто вёрст... вдруг мы на него, как снег на голову.

Закружится у него голова...

Третье — натиск. Нога

ногу подкрепляет, рука руку усиляет. В двух шеренгах сила, в трёх — полторы

силы; передняя рвёт, вторая валит, третья довершает».

В Санкт-Петербурге такие афоризмы,

как «Пуля — дура, штык — молодец!», были встречены холодно. Только в

Фарфоровая чайная чашка,

принадлежавшая А. В.

Суворову.

Памятная кружка, принадлежавшая

А. В. Суворову. Украшена медалями, выбитыми в честь побед.

195

А. Колесов. Суворов —

великий полководец. Лаковая миниатюра.

Это были совершенно различные

характеры: Потёмкин был политиком и администратором, Суворов — военным человеком

и искренне верующим православным.

Но всё же Александр Васильевич

поддерживал начинания Потёмкина, который отменил парики, доставлявшие много

хлопот солдатам, запретил телесные наказания и ввёл новую удобную форму без

всяких излишеств. Прусский «журавлиный» строевой шаг был отменён.

Потёмкин и Суворов пытались

реабилитировать казачество как боевую силу. Но, несмотря на записки о том, что

без сильной лёгкой кавалерии рассчитывать на победы в современной войне

невозможно, им это сделать не удалось. Императрица не благоволила к казакам

после восстания Пугачёва.

В

Чтобы обеспечить снабжение

крепости Очаков с моря, турки в октябре при поддержке флота высадили на

Кинбурнской косе почти 6-тысячный десант. Здесь находился корпус под

командованием Суворова. Александр Васильевич дал туркам возможность

высадиться, а затем контратаковал. Бой был тяжёлым и кровопролитным. Российский

полководец приказал двум эскадронам Петербургского драгунского полка и

павлоградским гусарам атаковать турок в конном строю. Десант был полностью

уничтожен, В этом бою Суворов получил ранение.

Следующим успехом русских

войск было взятие в

В это время Екатерина II начала

охладевать к Потёмкину, и Григорий Александрович теперь больше заботился о

сохранении влияния при дворе, чем о военных делах. Полгода подчинённая ему

армия простояла в бездействии, предоставив возможность туркам теснить австрийцев

и Румянцева.

Турецкий командующий великий

визирь Юсуф-паша решил разгромить противников поодиночке: первый удар

наносился по австрийцам. У принца Кобурга не оставалось другого выхода, как

идти на соединение с Суворовым. В сентябре

В Стамбуле и Петербурге это

посчитали случайностью. Потёмкин прямо сказал Суворову, что дело в обычном

везении. Александр Васильевич на это ответил: «За везением следует иногда и

талант». Юсуф-паша, прозванный Дженазе (что по-турецки означает «смерть») за

то, что он одерживал одни победы, сосредоточил на этот раз 100-тысячную армию

на реке Рымник. Атакованный им Кобург запросил помощи у Суворова. Ночью

русские войска были подняты по тревоге. Александр Васильевич зачитал своим

«чудо-богатырям» приказ: «Поспешность, терпение, строй, храбрость, сильная

дальняя погоня».

196

Сражение при Рымнике.

Утром 11 сентября с марша 7-тысячный

русский отряд вступил в сражение с противником, который расположил свои силы

тремя группами. Обратив в бегство одну из них, Суворов подвёл пехоту на

расстояние ружейного выстрела ко второй группе, но турки открыли огонь из

пушек. Тогда Александр Васильевич, пренебрегая нормами тактики тех времён,

бросил в атаку кавалеристов — стародубских карабинеров и казаков. Русские

конники мгновенно пересекли простреливаемое пространство и на полном скаку

врубились в ряды турецких солдат. За ними следовала пехота. Колонны союзных

войск одну за другой брали позиции неприятеля, отбивая атаки его конницы.

Юсуф-паша был принуждён к отступлению. Австрийцы и русские потеряли около 500

воинов, турки — 15 тыс. человек.

За это сражение Суворов был

представлен к званию фельдмаршала Австрийской империи, а Екатерина II присвоила

ему почётный титул графа Рымникского.

ВЗЯТИЕ ИЗМАИЛА

Без взятия мощной турецкой

крепости Измаил мир был не возможен. Для того чтобы прекратить военные

действия, Суворову было приказано выполнить эту задачу. Полководец решил

штурмовать стены сильнейшей крепости на Дунае.

Построенная незадолго до этого

военными французскими инженерами, цитадель со стенами 25-метровой высоты

считалась неприступной. Александр Васильевич решил взять Измаил и тем самым

отрезать от ос-

Е. Данилевский, В.

Сибирский. Штурм крепости Измаил войсками Суворова 11 декабря

198

новных турецких сил дунайские

крепости. Чтобы подготовить солдат к штурму, он построил для тренировки

земляную крепость. Накануне боя генералу Мехмету Эмину был послан ультиматум с

требованием сдать крепость. Но в ответ русские получили гордое заявление:

«Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем Измаил спустит

знамёна».

11 декабря

ваше сиятельство, поздравили

меня с назначением, когда успех был ещё сомнителен?». Главнокомандующий

лаконично ответил: «Суворов знает Кутузова, а Кутузов знает Суворова. Если бы

не был взят Измаил, мы оба умерли бы под его стенами». Через несколько лет

после взятия Измаила Суворову было поручено принять участие в разгроме

польского восстания Тадеуша Костюшко. Его войска одержали ряд побед.

После смерти императрицы

Екатерины II и воцарения Павла I Суворов получил

отставку и был сослан в поместье Кончанское. Поклонник всего заграничного,

император вновь ввёл прусскую муштру, парики и шпицрутены, к тому времени уже

забытые русскими солдатами. На введённых заново плац-парадах Павел Петрович

объявлял: «Солдат

199

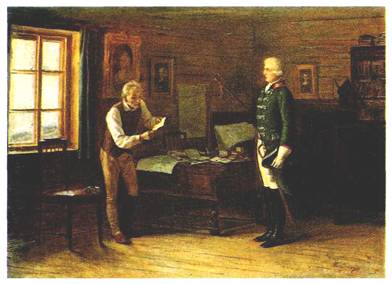

П. Геллер.

Суворов в селе Кончанском.

Полководец изображён в

момент получения

им указа Павла I о назначении его

главнокомандующим

русско-австрийскими

войсками в Италии.

есть простой механизм,

артикулом предусмотренный».

Когда в

ПОСЛЕДНЯЯ КАМПАНИЯ ПОЛКОВОДЦА

В апреле

Жубер в отличие от своих предшественников

решил измотать Суворова в оборонительном сражении, чтобы затем перейти в

наступление. Это был серьёзный противник. Он занял господствующие высоты и грамотно

распределил артиллерию на тех направлениях, где ожидал атаку. Александр

Васильевич по достоинству оценил позицию врага: она была неприступна. На

военном совете, чтобы поддержать павших духом австрийских союзников, он

пошутил: «Юный Жубер пришёл учиться — да-

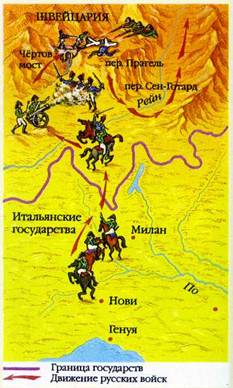

ИТАЛЬЯНСКИЙ

ПОХОД СУВОРОВА (1799—1805 гг.)

200

дим ему урок!». Здесь

требовался неожиданный манёвр, подобный рымникскому.

15 августа основные силы (главным

образом австрийцы) начали ожидаемое Жубером наступление. Одновременно

3-тысячный корпус русских, взобравшись по поросшим кустарником недоступным

«козьим тропам», ударил неприятелю в тыл. Среди французов началась паника. Сам

Жубер погиб в начале сражения, и его заменили уже битые Суворовым генералы.

Потери 36-тысячной французской армии составили 13 тыс. человек, поэтому как

военная сила она уже не представляла опасности для Италии.

Но для русских войск подписание

французско-австрийского перемирия означало новые испытания.

Лишённые венскими политиками

продовольствия и боеприпасов, они должны были либо сложить оружие, либо через

горные перевалы отступить в Швейцарию, где находился русский корпус генерала

Римского-Корсакова. Чтобы выйти из окружения, войска Суворова совершили

беспримерный переход через перевал Сен-Готард в Альпах.

Последним препятствием к Люцернскому

озеру оказался Чёртов мост (узкий мост над глубоким ущельем), укреплённый

французами. 14 (25) сентября

Бой за Чёртов мост.

201

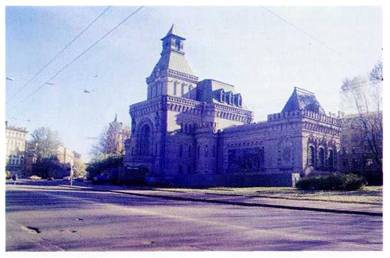

Музей

А. В. Суворова

в Петербурге.

Архитекторы

А. Гоген

и Г. Гримм.

офицерскими шарфами и ремнями.

Так русская армия перешла через Чёртов мост. Это была последняя победа великого

полководца...

Участие русской армии в антифранцузской

коалиции завершилось военно-политическим союзом между Россией и Францией.

Заболевшего в Альпах Суворова привезли в Петербург, где он уже в предсмертном

бреду узнал о том, что ему присвоено ему звание генералиссимуса.

Прах полководца, не проигравшего

ни одного сражения, погребли в Александро-Невской лавре. На надгробной плите

высечена краткая, но понятная любому русскому человеку надпись: «Здесь лежит

Суворов».